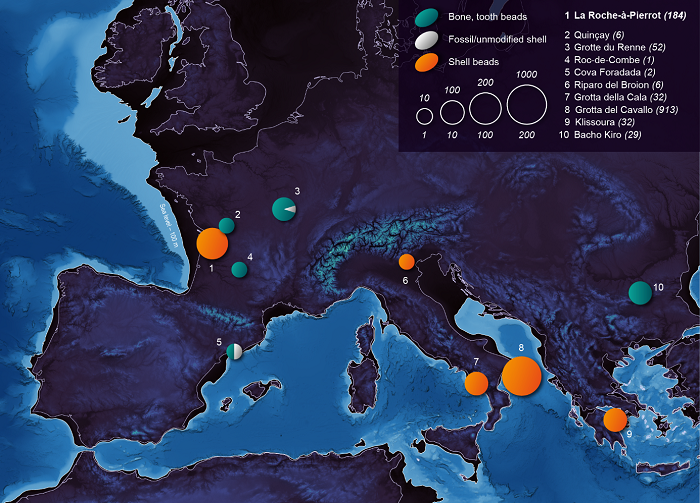

Le plus ancien atelier de fabrication de parures en coquillages a été mis au jour sur le site paléolithique de La Roche-à-Pierrot à Saint-Césaire en Charente-Maritime. Daté d’au moins 42 000 ans, et accompagné de pigments rouges et jaunes, cet assemblage unique en Europe de l’Ouest a pu être associé au Châtelperronien, une culture qui marque la transition entre les derniers néandertaliens et l’arrivée d’Homo sapiens en Europe.

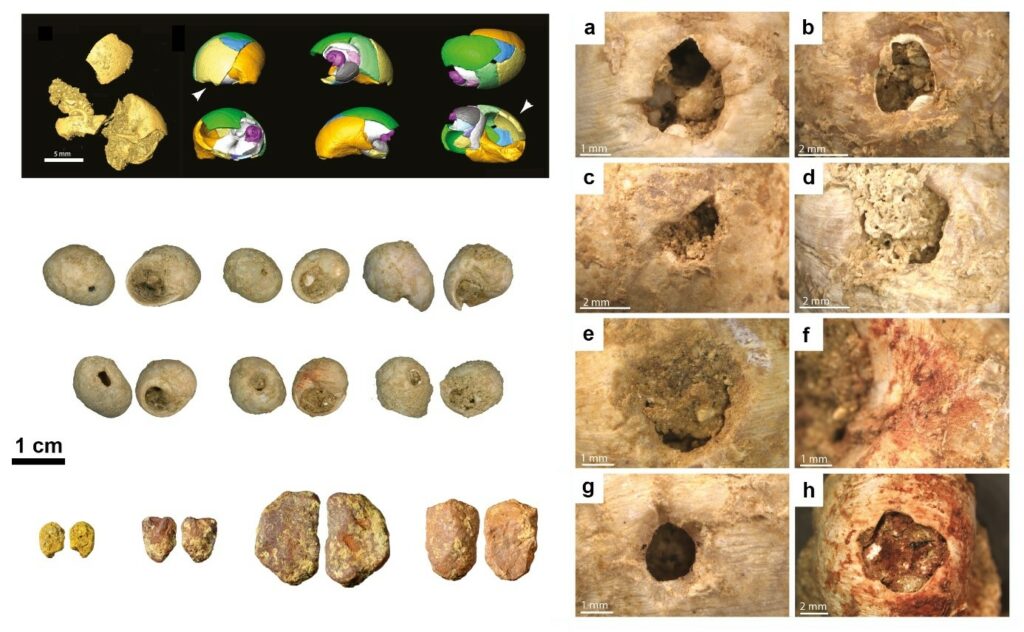

Au centre à gauche : Littorina obtusata perforées associées à des outils lithiques châtelperroniens.

En bas à gauche : pigments rouges et jaunes de la même zone

À droite : Vues microscopiques des modifications observées sur Littorina obtusata : perforations faites par pression (a-e, g, h), coloration pigmentaire (f, h). © S. Rigaud & L. Dayet

Cette étude, menée principalement par des scientifiques du CNRS, de l’Université de Bordeaux, du ministère de la Culture et de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès est publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Elle constitue une découverte majeure permettant de discuter de la mobilité des populations préhistoriques et des possibles contacts entre les différents groupes humains durant cette période charnière de la préhistoire.

Entre 55 000 et 42 000 ans, l’Europe connaît une profonde transformation : les derniers Néandertaliens sont progressivement remplacés par des groupes d’Homo sapiens arrivés lors de leur plus récente sortie d’Afrique. Le Châtelperronien, culture préhistorique attestée en France et dans le nord de l’Espagne au cours de cette période, occupe une place centrale dans les recherches. Reconnue comme l’une des premières industries du Paléolithique supérieur en Eurasie, l’identité de ses artisans, néandertaliens ou Homo sapiens, reste débattue.

Lors de nouvelles fouilles à La Roche-à-Pierrot menées par des scientifiques travaillant au laboratoire De la Préhistoire à l’actuel : culture, environnement et anthropologie (CNRS/Ministère de la culture/Université de Bordeaux), l’équipe de recherche a mis au jour des coquillages percés et de nombreux pigments qui ont pu être attribués au Châtelperronien. L’absence de traces d’usure sur certaines perforations et la présence de coquilles non percées indiquent qu’il s’agissait d’un véritable atelier de fabrication de parures.

Les analyses révèlent que ces coquillages proviennent du rivage atlantique situé à cette époque à environ 100 kilomètres de distance, tandis que les pigments sont issus d’une zone située à plus de 40 kilomètres de rayon. Ces longues distances témoignent de réseaux d’échanges ou d’une mobilité importante des groupes humains. D’autres vestiges ont également été retrouvés sur le site : des outils typiquement Néandertaliens ainsi que des restes d’animaux chassés (bisons, chevaux), soulignant la diversité et la complexité des occupations humaines à cette époque.

Ces découvertes sont exceptionnelles : c’est la première fois que la combinaison d’une industrie du Paléolithique supérieur ancien et de perles en coquillage est documentée en Europe de l’Ouest1 . Les parures et pigments identifiés témoignent de l’explosion de l’expression symbolique à cette période, marquée par des pratiques d’ornementation, de différenciation sociale et d’affirmation identitaire, généralement associées à Homo sapiens. Ces découvertes apportent de nouveaux éclairages sur la variabilité culturelle de l’époque et suggèrent que les auteurs du Châtelperronien ont été influencés, voire ont appartenu à une première vague d’Homo sapiens arrivés dans la région il y a au moins 42 000 ans.

Occupé par différents groupes d’humains pendant près de 30 000 ans, Saint-Césaire reste un laboratoire unique pour comprendre la dynamique des peuplements préhistoriques et les interactions entre Néandertaliens et Homo sapiens. Depuis 1976, les fouilles sur ce site continuent de livrer de précieuses informations grâce à la révision des anciennes collections et aux nouvelles méthodes d’analyse et de fouilles mises en place depuis 2013.

Note: Seules des fouilles menées en Europe du Sud-Est et autour de la Méditerranée avaient jusqu’ici livré ce type de parure en coquillages.

Au centre : Collection de référence de Littorina obtusata récoltée dans la thanatocénose le 08/10/2016.

A droite : Variabilité de couleur de L. obtusata. © S. Rigaud

Onze laboratoires sous tutelle CNRS ont participé à cette étude :

- De la Préhistoire à l’actuel : culture, environnement et anthropologie (CNRS/Ministère de la culture/université de Bordeaux)

- Archéologie et Histoire ancienne : Méditerranée – Europe (CNRS/Ministère de la culture/Université de Strasbourg)

- Environnement dynamique et territoires de la montagne (CNRS/Université Savoie Mont Blanc)

- Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (CNRS/Ministère de la culture/Université Toulouse 2 Jean Jaurès)

- Histoire naturelle des Humanités préhistoriques (CNRS/MNHN/Université Perpignan Via Domitia)

- Centre de recherche et d’enseignement des géosciences de l’environnement (AMU/CNRS/INRAE/IRD)

- Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine et continentale (AMU/Avignon Université/CNRS/IRD)

- Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique (AMU/CNRS/Ministère de la culture)

- Géosciences Rennes (CNRS/Université de Rennes)

- Archéosciences-Bordeaux : matériaux, temps, images et sociétés (CNRS/Université Bordeaux Montaigne)

Le Musée national de Préhistoire a contribué à cette étude par la participation de Brad Gravina, ingénieur du ministère de la Culture en charge des collections du Paléolithique ancien et moyen