Une exposition photos de Hagay Sobol pour renouveler notre regard sur les plus grands drames de l’humanité, en utilisant le pain comme medium et illustrer que des gens ordinaires peuvent accomplir les actes les plus graves et que le mal peut résider dans de petites choses, dans le quotidien. Dans le Magazine Art&Facts numéro zéro.

Pendant des années, j’ai été hanté par les propos de Hannah Arendt sur « la banalité du mal [1]», les rejetant sans vraiment les comprendre. Pour moi comme pour tant d’autres, le mal absolu devait forcément être perpétré par des monstres et non par des individus ordinaires. Je refusais ce que je croyais être une déresponsabilisation des coupables qui ne faisaient qu’obéir aux ordres.

Puis advint le pogrom du 7 octobre 2023, le plus important massacre de juifs depuis la seconde guerre mondiale. Plutôt que de rappeler à l’humanité que « le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde »[2], le monde a substitué la Shoah par un génocide inventé à Gaza. Une inversion accusatoire transformant les victimes en bourreaux et magnifiant les terroristes du Hamas en résistants. Quand ils enlèvent leurs masques rien ne les distingue des civils palestiniens. Et surtout, ceux qui, en occident, sont acquis à leur combat, croyant soutenir la cause palestinienne, rien extérieurement ne vient les différencier des victimes ou de tout un chacun. J’ai compris alors ce qu’avait dû ressentir la philosophe juive allemande confrontée à un individu médiocre, banal, Adolf Eichmann, ayant été l’architecte du plus monstrueux des crimes.

Alors que 80 ans après sa libération, la mémoire d’Auschwitz s’efface chaque jour un peu plus[3], comment perpétuer son souvenir, les enseignements qu’il porte et ce qu’il a d’universel ? En particulier le fait que des gens ordinaires peuvent accomplir les actes les plus graves et que le mal peut résider dans de petites choses, dans le quotidien. C’est une mission existentielle, car pour paraphraser Winston Churchill,[4] « un monde qui oublie son passé est condamné à le revivre ».

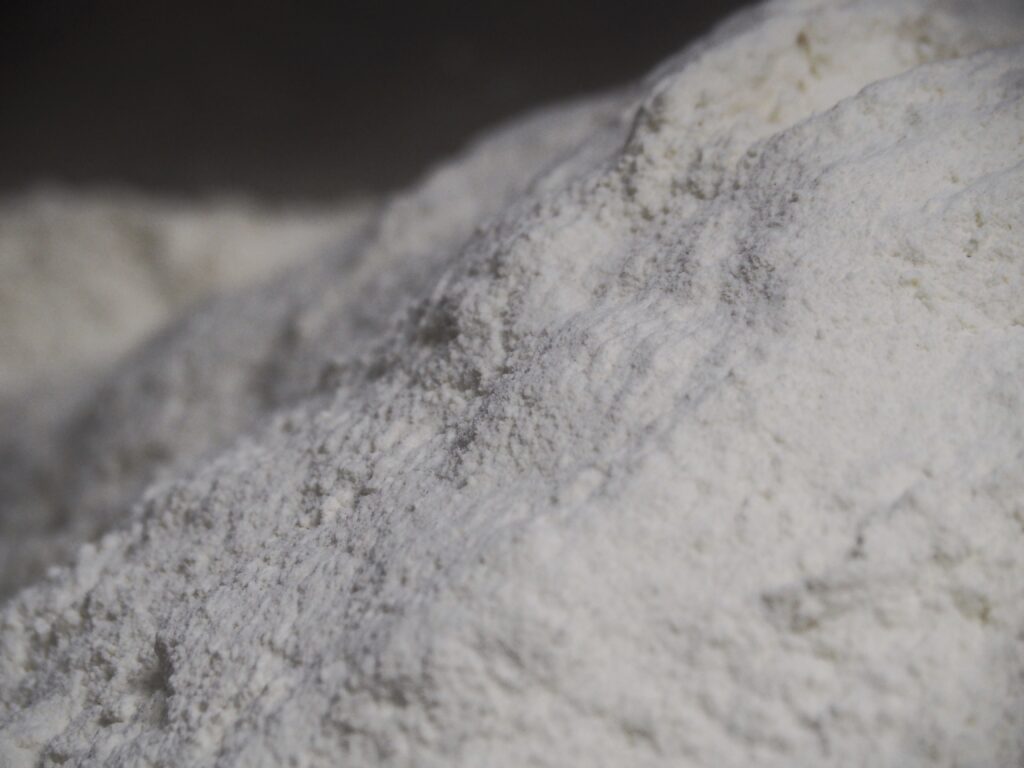

C’est en lisant le texte « Le pain » de Francis Ponge[5], où le poète français prend le parti d’objets de notre quotidien pour nous faire voir les choses différemment, que m’est venu l’idée de revisiter la Shoah à partir de cet élément familier. Pour provoquer une sorte de disruption, de dissonance cognitive. Pour toucher là où l’on ne s’y attend pas.

Habituellement connoté positivement, le pain est le symbole même de la vie et de la civilisation, c’est-à-dire tous les développements sociétaux et technologiques que l’humanité a mis en œuvre pour produire cette diversité, joignant l’indispensable à l’agréable.

Mais c’est aussi une arme terrible. Il suffit d’en priver une population pour la soumettre ou la faire disparaître. On pense à l’Holodomor en Ukraine, la terrible famine de 1932-1933 orchestrée par Staline qui tua de 4 à 6 millions de personnes. Ceux qui en ont la jouissance quotidienne ne réalisent plus combien le pain est essentiel et porteur d’espérance. Il faut donc le consommer, non comme une évidence, mais comme un bienfait potentiellement altérable que nous devons préserver.

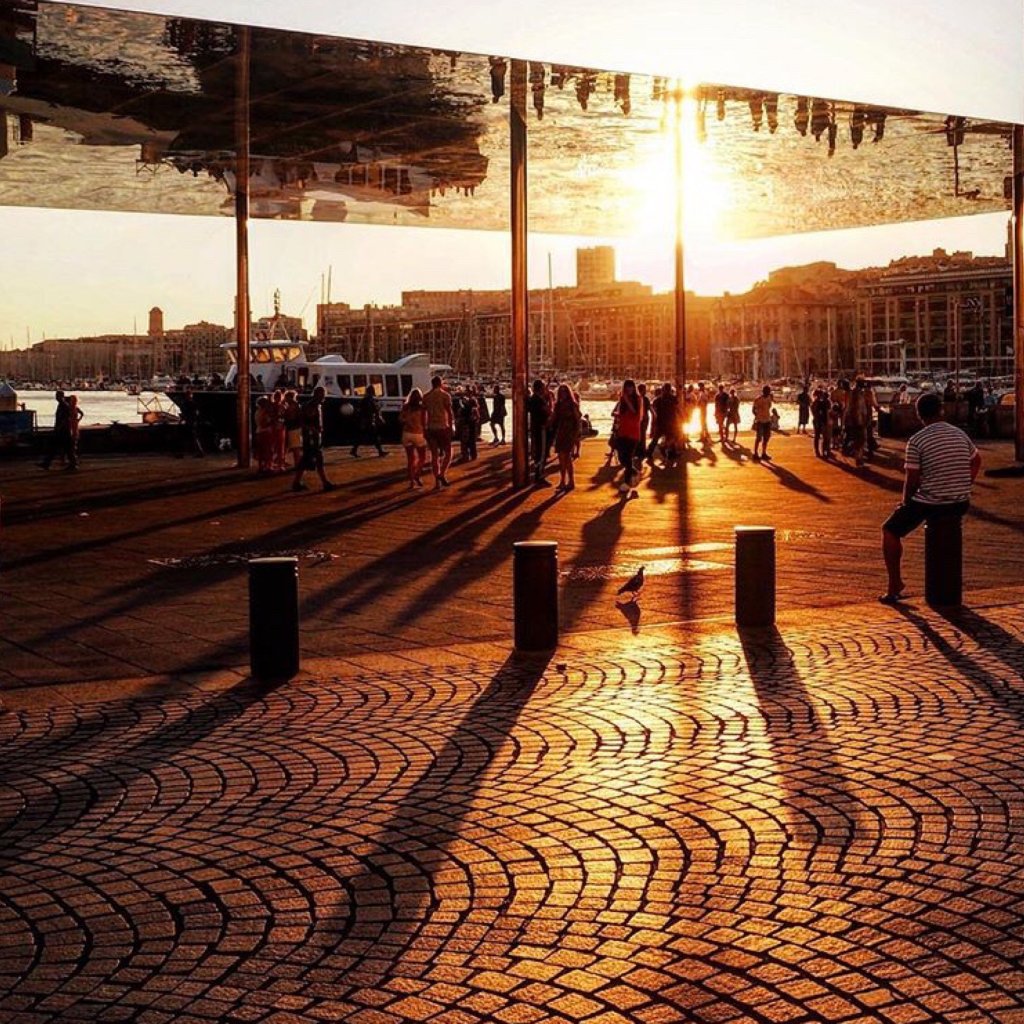

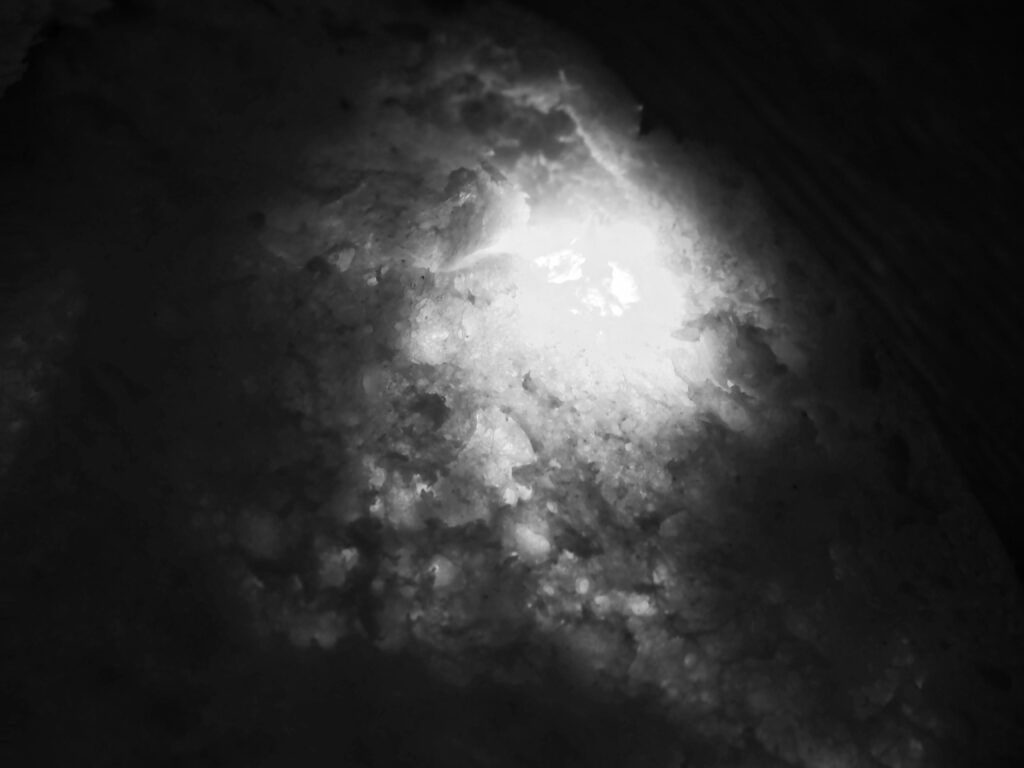

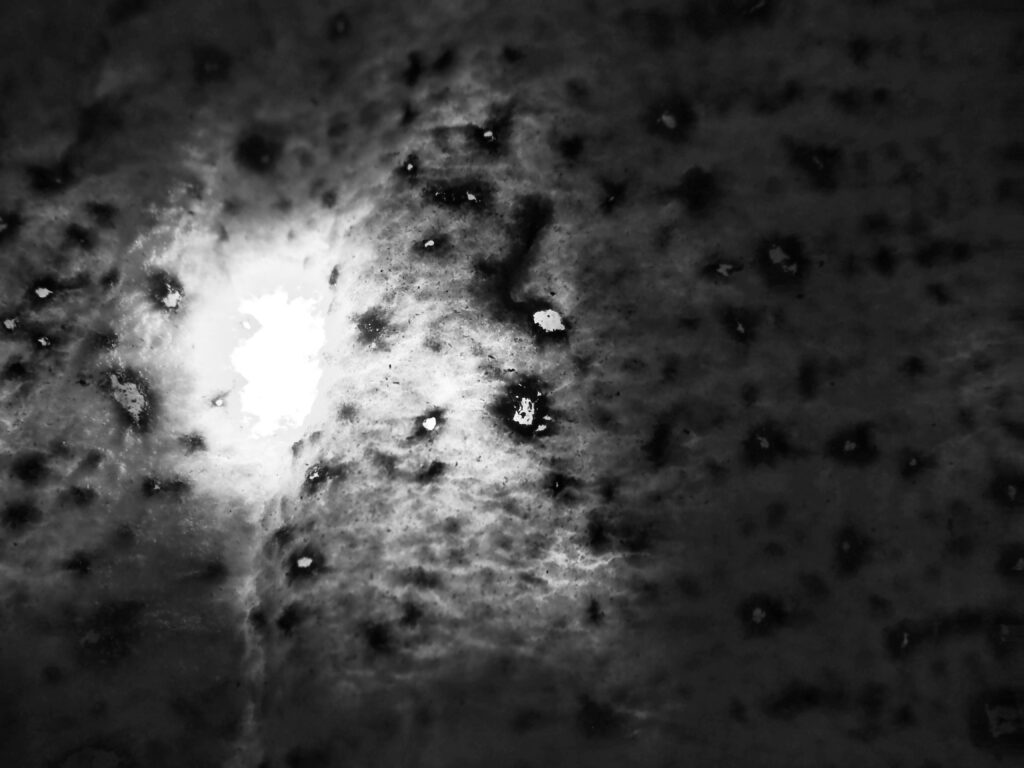

Cette exposition se compose d’une majorité de clichés en noir et blanc avec des formats différents variant les prises de vues pour épouser la dynamique d’un reportage en référence à Lee Miller[6]. Le fil conducteur est celui qui mène du chaos à l’anéantissement, un parcours où les suppliciés sont des morceaux de pain. Les dernières images sont en couleur pour donner une note d’espoir. Elles symbolisent la libération et la renaissance dans un nouveau monde (format paysage) en paix.

L’art éveille les consciences et rapproche les points de vue car il n’a pas de frontière et il parle toutes les langues. En espérant apporter modestement une pierre à l’édifice.

Hagay SOBOL

Art&Facts un nouveau concept et un magazine en ligne : un regard artistique engagé, éthique sur l’actualité et en revisitant le passé à l’aune des grands défis actuels. Pour le numéro zéro et les suivants des artistes, des écrivains, des scientifiques, des universitaires, des politiques des membres de la société civile de tout horizon vous inviteront à les suivre. Soyez nombreux.

Liste des auteurs : Guy Konopnicki, Bérangère Viennot, Sarah Scialom, Mickaël Debonnaire, Hagay Sobol, Jérôme Rigaudias, Ilan Banaym, Joëlle Debonnaire, Lise Haddad

Lien vers le numéro zéro : ICI

Le pain

La surface du pain est merveilleuse d’abord à cause de cette impression quasi panoramique qu’elle donne : comme si l’on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la Cordillère des Andes.

Ainsi donc une masse amorphe en train d’éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où durcissant elle s’est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses… Et tous ces plans dès lors si nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, – sans un regard pour la mollesse ignoble sous-jacente.

Ce lâche et froid sous-sol que l’on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes des autres, et la masse en devient friable… Mais brisons-la : car le pain doit être dans notre bouche moins objet de respect que de consommation.

Francis Ponge – Le parti pris des choses (1942)

- [1] Hanna Arendt « Eichmann à Jérusalem », 1963

- [2] Bertolt Brecht, « La Résistible Ascension d’Arturo Ui », 1941

- [3] Les ultimes témoins auront bientôt tous disparu et surtout à l’aune du narratif de Gaza

- [4] Winston Churchill « un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre », 1918

- [5] Francis Ponge « Le parti pris des choses », 1942

- [6] Elisabeth Miller célèbre photographe et correspondante de guerre britannique qui dans le cadre de l’armée américaine a suivi les troupes en Europe et a réalisé les 1ers clichés des camps d’extermination nazis.