Au Grand Théâtre de Provence d’Aix-en-Provence, la 7ᵉ Convention annuelle des maires de la Région Sud a rassemblé des centaines d’élus pour une journée qui tenait autant du séminaire de travail que d’une grande conversation démocratique. Dans un pays traversé par les crises politiques, sociales, budgétaires et climatiques, une idée s’est imposée au fil des interventions : c’est au niveau des communes, des départements et de la Région que la confiance se maintient, se reconstruit, et que la République continue, très concrètement, de tenir debout. De l’accueil chaleureux du maire d’Aix-en-Provence, Sophie Joissains, aux analyses de la journaliste Natacha Polony, des chiffres d’Ipsos aux témoignages des maires ruraux, des projets de mobilité présentés par Jean-Pierre Serrus au vaste plaidoyer décentralisateur de Gérard Larcher, un même fil rouge s’est dessiné : la proximité n’est pas un supplément d’âme, c’est désormais le cœur battant de la vie démocratique.

Aix-en-Provence, vitrine d’une région qui agit

La journée s’ouvre avec les mots de Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, très émue de voir sa ville accueillir cette 7ᵉ convention des maires de la Région Sud. Depuis la scène du Grand Théâtre de Provence, elle rappelle la charge symbolique du lieu : un grand équipement culturel, ouvert et vivant, qui « dit quelque chose de la vitalité du territoire ». Elle n’oublie pas de souligner qu’« Aix-en-Provence a été désignée par le New York Times comme 7ᵉ destination mondiale à visiter », fierté locale qui doit beaucoup, selon elle, à la politique menée en lien étroit avec la Région : végétalisation des cours d’école, rénovations thermiques et sportives, restauration patrimoniale autour de Cézanne, modernisation des équipements de sécurité via le dispositif « Région sûre » (vidéoprotection, véhicules de police municipale, postes mobiles, barrières anti-béliers). Autant de projets qui illustrent une réalité : « Sans le soutien régional, nombre d’opérations structurantes seraient restées sur le papier », insiste-t-elle. Sophie Joissains en profite pour alerter sur les mesures de rigueur budgétaire envisagées par l’État, qui pourraient amputer de plusieurs milliards d’euros les capacités d’action des collectivités. « Face à cela, dit-elle, les maires restent les premiers interlocuteurs des habitants, et le Sénat un contrepoids précieux ». Elle salue longuement Gérard Larcher, président du Sénat, qu’elle a connu comme président de groupe lorsqu’elle était elle-même sénatrice, et remercie Renaud Muselier, « président de région qui aime les communes », pour sa constance et sa loyauté vis-à-vis des territoires.

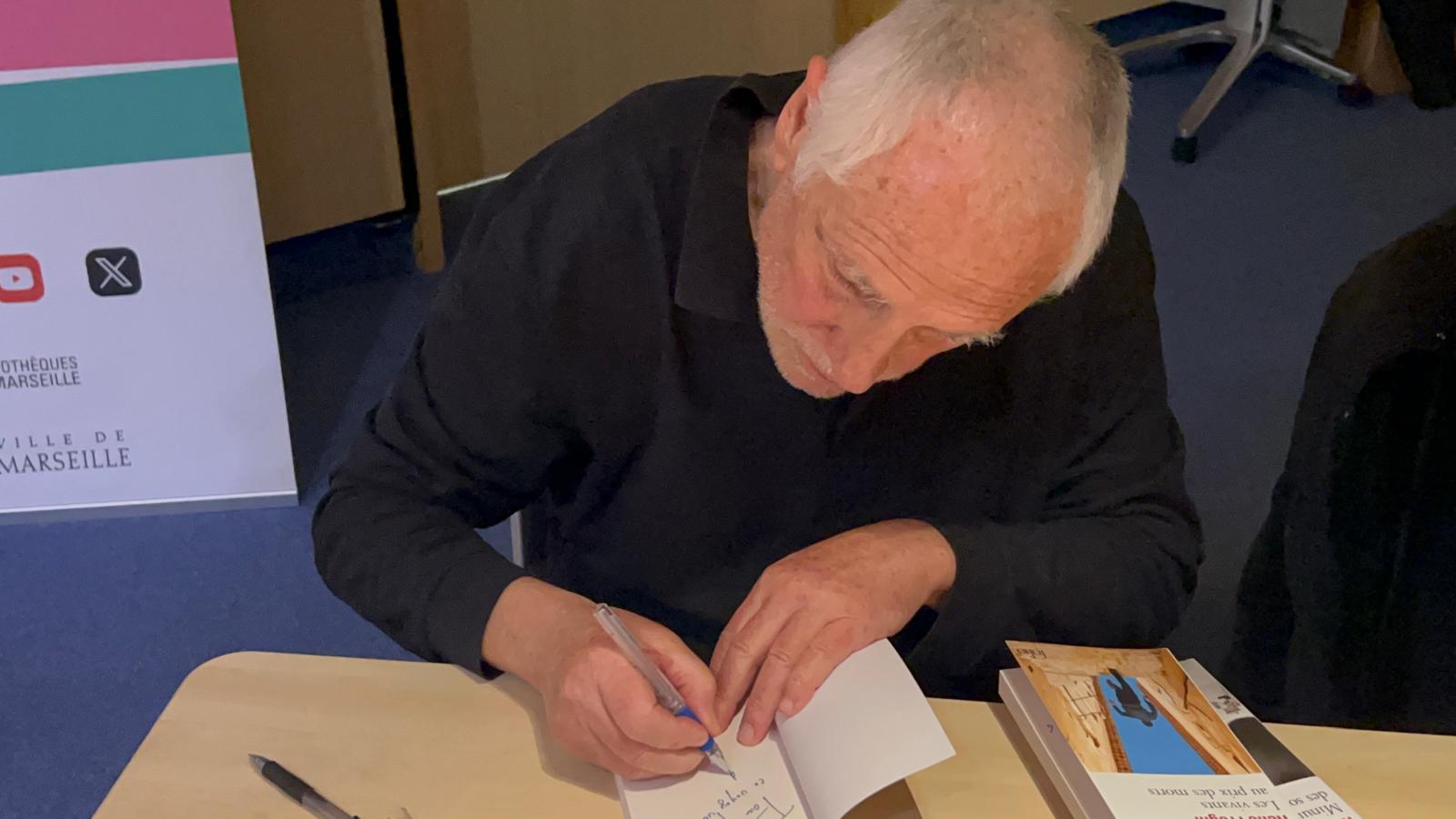

Renaud Muselier : « Dix ans pour remettre les territoires au centre»

Renaud Muselier, président Provence-Alpes-Côte d’Azur, prend ensuite la parole. Il commence par un clin d’œil à Aix, « ville merveilleuse » au croisement des autoroutes, facilement accessible à l’échelle régionale, et désormais vitrine internationale « qui contribue à conforter la position de la Région Sud comme première destination touristique de France après Paris».

Très vite, il quitte le registre des formules pour dérouler le bilan de dix années de présidence régionale. Lorsqu’il prend les rênes de la Région, explique-t-il, la priorité a été de remettre de l’ordre : dans les finances, dans l’administration, dans les méthodes. Une majorité rassemblée avec Christian Estrosi, « un cap clair, une série de décisions parfois difficiles mais assumées».

Aujourd’hui, insiste-t-il: « La Région Sud est à l’équilibre budgétaire, là où l’État traîne un déficit chronique ». Ce redressement a permis de redevenir un acteur puissant de l’investissement public. Le président de Région cite plus de 3 000 projets soutenus et plus de 1,5 milliard d’euros injectés dans les communes, des plus grandes villes aux villages les plus isolés.

Il rappelle le rôle déterminant des fonds européens, passés d’environ 300 millions à près de 10 milliards d’euros gérés sur la période : des crédits qui irriguent tout, « du lavoir d’un village des Deux-Alpes au grand projet ITER », avec un effet de levier d’environ 20 % sur le nombre d’opérations.

Au fil du temps, la Région a imposé à l’État un contrat de plan multiplié par 2,5, obtenu des arbitrages favorables lors des grandes négociations (mobilités, infrastructures, environnement, montagne, métropoles) et construit des politiques structurantes : un plan Or Bleu pour l’eau, « repris au niveau national », un plan “Guerre du feu” « qui a permis de diviser par cinq le nombre de feux de forêt dans une région particulièrement exposée », une stratégie agricole et viticole offensive, « pour protéger les productions phares (rosé, fruits, légumes) et défendre au niveau européen la lavande ou la régulation du loup ».

Il insiste sur le fait que la Région Sud est devenue l’une des premières régions bio de France, numéro 1 sur le rosé, et qu’elle a su tirer parti de ces atouts pour développer une économie diversifiée, organiser des écosystèmes territoriaux avec les entreprises, les chambres consulaires, les branches professionnelles. « Malgré les crises successives, le chômage est nettement inférieur à ce qu’il était il y a dix ans, et des emplois se recréent dans l’industrie, l’innovation, le tourisme, l’économie verte », souligne-t-il.

Mais ce tableau n’est pas triomphaliste. Renaud Muselier revient longuement sur les injonctions contradictoires qui paralysent les élus :

« On nous demande de produire du logement sans consommer de foncier, de développer les énergies renouvelables sans heurter les paysages, de répondre à l’urgence climatique tout en respectant des procédures interminables. »

Il pointe du doigt les blocages administratifs, certaines agences nationales, la lenteur des décisions, et rappelle combien il a parfois fallu « s’arracher les cheveux » dans les dossiers européens ou ferroviaires.

Sur les transports, justement, il se félicite de la « révolution ferroviaire » engagée : redressement de TER longtemps parmi les plus mauvais de France, sauvetage de lignes menacées comme le Train des Pignes, préparation de dessertes adaptées aux grands événements comme les Jeux olympiques, organisation avec les métropoles de Marseille, Toulon, Nice et les départements d’une nouvelle offre de mobilités sur la façade méditerranéenne.

L’autre grand horizon que trace Renaud Muselier, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030. Il y voit une formidable opportunité pour accélérer des investissements de long terme : désenclavement des Alpes par les routes et le rail, construction d’un premier arc méditerranéen performant entre Espagne et Italie avec des trains cadencés, modernisation des stations, adaptation de la montagne au réchauffement climatique.

« Les Jeux seront autant un événement sportif qu’un prétexte pour inventer les “Alpes du futur” et donner des perspectives aux trois départements alpins sur les décennies à venir. »

Enfin, Renaud Muselier se tourne explicitement vers les élections municipales qui approchent. Il dit sa conviction que, malgré le bruit médiatique, « la proximité aura le dernier mot ».

« Les maires sont ceux qui marient, qui enterrent, qui gèrent les dépôts sauvages, qui débloquent une commune au quotidien, qui portent une vision pour leur territoire, souvent au prix de sacrifices personnels. »

« La Région, martèle-t-il, leur doit un retour d’ascenseur : ils l’ont soutenue aux régionales, c’est désormais à elle de les aider à valoriser leurs bilans ».

Dans un monde où la tentation autoritaire progresse, où des autocrates s’installent au pouvoir pour ne plus le rendre, il conclut en réaffirmant sa foi dans la démocratie de proximité : cette démocratie des maires, des élus régionaux, des équipes engagées sur le terrain, qui reste, selon lui, « la meilleure digue contre la défiance généralisée ».

Les maires, derniers réservoirs de confiance

La suite de la matinée prend la forme d’une table ronde nourrie par un sondage réalisé par Ipsos. Stéphane Zumsteeg, directeur du département politique et opinion, en présente les principaux enseignements : « Contrairement à l’idée reçue d’un rejet global de la politique, la confiance des Français est très différenciée selon les niveaux ».

En haut de l’échelle, le maire de sa commune. Une large majorité de citoyens lui accordent leur confiance, et près de trois quarts se déclarent satisfaits du travail accompli depuis 2020 par leur équipe municipale. Cet attachement est particulièrement fort dans les petites communes, «où l’élu est un voisin que l’on croise», mais demeure majoritaire même dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants, y compris lorsque les habitants ne partagent pas l’étiquette politique de la municipalité.

En bas de l’échelle, le personnel politique national, dont l’image se dégrade depuis les années 2010. « Dans l’esprit de beaucoup de Français, explique-t-il, les élus nationaux ne sont plus capables de changer leur vie, ne tiennent pas leurs promesses, et semblent parfois plus occupés à se chamailler à l’Assemblée qu’à résoudre les problèmes concrets. Le spectacle offert ces derniers mois au Parlement n’a fait qu’aggraver ce fossé. »

Pour les maires, le sondage met aussi en lumière une hiérarchie des attentes :

« Avant la compétence technique, ce sont les qualités humaines et morales qui comptent. On attend d’eux qu’ils soient honnêtes, qu’ils tiennent leurs engagements, qu’ils soient proches des préoccupations du quotidien. »

Le revers de cette médaille, prévient Zumsteeg, c’est que « plus la confiance est forte, plus l’exigence croît ». Les maires, aujourd’hui largement plébiscités, sont aussi les élus sur lesquels reposent des attentes de plus en plus lourdes en matière de sécurité, d’environnement, de services publics de proximité.

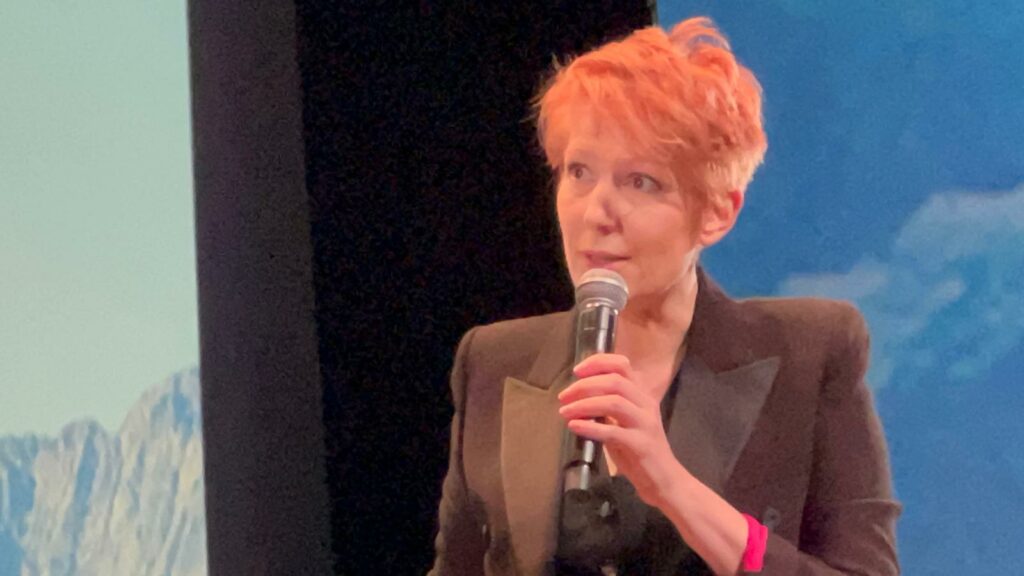

Natacha Polony : une crise démocratique venue d’en haut

Invitée pour introduire ce débat, la journaliste et essayiste Natacha Polony inscrit ces chiffres dans une perspective plus large. À ses yeux: « Nous vivons une crise démocratique dont tout le reste -tensions sociales, abstention, défiance – n’est que la conséquence ».

« À l’échelle nationale, explique-t-elle, les Français ont le sentiment que le vote ne leur permet plus de reprendre la main sur leur destin. Les alternances politiques ne se traduisent plus par des transformations visibles. D’où une forme de résignation, voire de colère : si la politique ne change plus la vie, si en plus ceux qui la font semblent parfois plus préoccupés de leurs intérêts que du bien commun, l’exigence d’honnêteté et de transparence devient absolue. »

À l’échelle locale, en revanche, poursuit-elle : « Il reste un cadre lisible : une commune, un maire, des services, des projets. On appartenait autrefois à une communauté nationale ; on se sent aujourd’hui surtout appartenir à un territoire familier, où l’on voit ce qui se fait et où l’on connaît ceux qui décident. »

Les Français demandent avant tout un cadre de vie apaisé, de la tranquillité, de la beauté préservée. Ils attendent des maires qu’ils soient les gardiens de cette qualité de vie, de cette « France réelle » que Natache Polony oppose à une politique nationale trop souvent abstraite.

Elle alerte aussi sur la fin de l’ascenseur social : « La France est aujourd’hui, rappelle-t-elle, le pays de l’OCDE où l’origine sociale pèse le plus lourd sur le destin scolaire. Les citoyens ont le sentiment qu’ils ne seront jamais parmi ceux qui décident, que les élites se renouvellent peu et restent issues des mêmes milieux. D’où un sentiment d’exclusion qui nourrit la défiance. »

Face à cela, elle plaide pour un rééquilibrage territorial : une décentralisation clarifiée, des niveaux de responsabilité mieux définis, un État recentré sur ses grandes missions (politique industrielle, lutte contre la concurrence déloyale, infrastructures, énergie) et des collectivités disposant de marges de manœuvre réelles, notamment fiscales, pour agir et rendre compte devant leurs citoyens. « La démocratie, insiste-t-elle, se pratique à tous les étages : commune, département, région, État. »

François de Canson : « Un maire, ce n’est pas un titre, c’est une présence »

François de Canson, maire de La Londe-les-Maures et vice-président de la Région, livre une intervention très incarnée. Il commence par saluer «la richesse des échanges » de la matinée, qui ont illustré la méthode régionale : confiance, utilité, avenir.

Puis il s’adresse directement aux maires : « Un maire, ce n’est pas un titre, c’est une présence. » Il décrit celui qu’on vient chercher un soir d’orage quand la maison est inondée, celui qu’on appelle pour une famille sans solution, un jeune en rupture, une personne âgée en danger. Celui qui voit les enfants grandir, les commerces fermer, puis parfois rouvrir, les projets se construire, la vie reprendre. Celui qui connaît les prénoms, les histoires, les blessures et les espoirs de son territoire.

Dans un monde marqué par le retour de la guerre en Europe, le réarmement des grandes puissances, la montée des extrémismes, le complotisme, le narcotrafic, la violence sociale et le retour de l’antisémitisme, François de Canson affirme que « ce sont désormais les territoires qui sont les derniers espaces de stabilité ».

« Quand l’État sature et que la parole publique se brouille, ce sont les communes, les départements et les régions qui continuent de protéger, de construire, de réparer. »

Il rappelle les chiffres : plus de 5 000 projets communaux soutenus, 1,5 milliard d’euros engagés par la Région Sud, et une collectivité régionale stable, solide, fiable « jusqu’en 2028 » aux côtés des maires. Il résume la posture attendue des élus par un mot : veiller.

« Veiller, c’est refuser la confusion morale, protéger sans haïr, agir sans peur, déjouer les tentatives d’importer sur notre territoire les guerres d’ailleurs. »

Veiller, «c’est aussi continuer à parler, à échanger, à travailler ensemble. Ce à quoi, justement, cette convention est entièrement consacrée», conclut-il.

« Comment la Région fédère les acteurs du territoire ? »

La grande table ronde de fin de matinée pose explicitement la question qui sous-tend l’ensemble de la journée : « Comment la Région fédère les acteurs du territoire pour mieux répondre aux attentes de nos 5 millions de concitoyens ? »

Sur scène, se retrouvent notamment : Sophie Joissains ; Dominique Santoni, présidente du département de Vaucluse ; Basile Gertis, président de la CCI du Var ; Michel Gros, maire de La Roquebrussane et président de l’association des maires ruraux du Var ; Xavier Latour, enseignant-chercheur et Président ÉcoVallée de Nice ; et David Gehant, maire de Forcalquier et vice-président de la Région. Tous convergent sur un point : la Région est devenue un chef d’orchestre qui coordonne, relie, appuie.

David Gehant décrit la perception très simple qu’ont aujourd’hui nombre de citoyens : d’un côté, ceux qui « font » -maires, présidents de département, présidents de région- et de l’autre, ceux qui « parlent », c’est-à-dire les élus nationaux, dont on peine à voir l’impact sur la vie quotidienne. Il pointe, lui aussi, les effets du non-cumul des mandats, « qui a privé nombre de parlementaires d’un ancrage local ». Pour lui, la Région doit être à la fois « le partenaire des projets (santé, sécurité, développement durable, aménagement) et la courroie de transmission vers l’État, en remontant les contradictions et les absurdités réglementaires ».

Sur le volet économique, Basile Gertis rappelle que 55 % du PIB national repose sur la consommation, et que la confiance est au centre de la dynamique économique. Il insiste sur la différence entre dépenser et investir : «Soutenir une nouvelle ligne ferroviaire, un port, un hub numérique, c’est créer les conditions pour que les entreprises puissent produire, exporter, embaucher». Il souligne également l’enjeu du foncier, « devenu rare et cher sur les littoraux et dans les zones attractives, au point de freiner l’installation des salariés malgré des projets économiques solides ».

Sophie Joissains, en tant que maire d’une grande ville culturelle et vice-présidente de la Région en charge de la culture, fait le lien entre attractivité, culture et transition écologique. « À Aix, un euro investi dans la culture génère plusieurs euros de retombées sur le territoire ». Mais, poursuit-elle, « Cet investissement s’inscrit désormais dans le cadre du budget vert et de la COP d’avance : impossible, demain, de solliciter une subvention régionale sans intégrer une dimension de décarbonation, de mobilités douces, de circuits courts. « La Région joue ainsi un rôle de guide, de formateur et parfois de garde-fou environnemental. »

Du côté des ruralités, Michel Gros raconte comment la Région, via les fonds européens ou ses propres dispositifs, a permis par exemple de financer un « gynécobus » qui sillonne les villages pour assurer des consultations de proximité, ou d’accompagner la création d’une maison de santé après quatre années d’un combat administratif acharné. Pour lui, «il ne faut rien lâcher, persévérer, s’acharner quand il le faut».

Dominique Santoni détaille pour sa part l’expérience vauclusienne : centre départemental de santé avec médecins salariés, maisons de santé pluriprofessionnelles, département pilote pour la télémédecine en lien avec la Région. Partout, la même logique : «sans l’appui régional, nombre de territoires ruraux seraient abandonnés à la désertification médicale».

Elle évoque également les routes, les carrefours structurants, les projets de « plus belles routes du Sud » qui sont autant d’exemples d’une coopération très concrète entre Région et département : mobilité domicile-travail, sécurité, environnement, attractivité touristique. « Rien qui fasse la une des journaux nationaux, mais tout ce qui fait, très exactement, la qualité de vie quotidienne », résume-t-elle.

Enfin, Xavier Latour rappelle le rôle clé de la Région dans l’enseignement supérieur et la recherche : rénovations énergétiques des campus, laboratoires d’excellence à Aix, Marseille, Toulon, Nice, pôle d’arômes et parfums à Grasse, technopoles numériques et scientifiques. « À travers les contrats de plan État–Région et les appels à projets, la Région Sud a permis de structurer une offre de formation et de recherche qui nourrit directement l’économie locale et l’emploi. »

La mobilité, colonne vertébrale de l’égalité territoriale

Lorsque Jean-Pierre Serrus, vice-président de la Région en charge des transports et de la mobilité durable, monte sur scène, l’exercice est plus technique, mais tout aussi concret. Il présente le travail mené sur les contrats opérationnels de mobilité : douze grands bassins de vie ont été identifiés, couvrant l’ensemble des six départements et des 52 intercommunalités de la Région.

Après un diagnostic partagé, plus de 120 réunions ont permis d’aboutir à près de 900 engagements précis sur quatre ans : faire en sorte que le car n’ait plus quitté la gare avant l’arrivée du train, compléter un tronçon de piste cyclable pour assurer la continuité d’un itinéraire, harmoniser des offres de covoiturage, améliorer un pôle d’échanges multimodal, adapter des horaires aux besoins des scolaires ou des travailleurs. Tous ces éléments font l’objet de fiches d’engagement détaillées, signées par les partenaires.

Pour Jean-Pierre Serrus, la mobilité est un orchestre. Le train en est la colonne vertébrale : 720 circulations quotidiennes, plus de 1 000 kilomètres de voies, 145 gares, près de 40 millions de voyages par an. Autour, les autocars régionaux irriguent le territoire : 1 700 véhicules, 6 000 arrêts, des dizaines de milliers de jeunes transportés chaque jour vers leurs collèges, lycées, universités. Le tout au service de deux priorités : «l’usager, d’abord, et l’équité territoriale, ensuite». Car, rappelle-t-il : « Aucune politique ne corrige mieux les inégalités qu’une politique de mobilités bien pensée. »

Le vélo n’est pas oublié. Jean-Pierre Serrus confie sa passion personnelle pour ce mode de déplacement et fixe un objectif : 10 000 kilomètres de voies cyclables d’ici 2035, contre 4 500 aujourd’hui. Là encore, impossible d’avancer sans coopération : « une piste peut commencer sur une voirie communale, se poursuivre sur une départementale, puis être prolongée sur une infrastructure régionale. « Les contrats de mobilité, explique-t-il, permettent de coordonner ces maillons pour en faire de véritables continuités. »

Au total, 69 signataires -Région, départements, intercommunalités, partenaires comme Gares & Connexions- s’engagent. Pour les 5 millions d’habitants de la Région, ces contrats doivent se traduire par des déplacements plus fluides, plus fiables, plus durables.

Renaud Muselier admire le travail des maires

Avant de laisser la scène à Gérard Larcher, Renaud Muselier reprend la parole une dernière fois, dans un registre plus personnel. Il souligne à quel point il a admiré « le travail des maires pendant toutes ces années, combien leur engagement quotidien lui impose respect et humilité». Il les qualifie de “poumon” de la République, ceux par qui circule encore l’oxygène démocratique dans le pays.» Il résume ensuite la fonction que la Région s’efforce d’assumer : faire le lien entre l’Europe, l’État et les territoires. Aller chercher les fonds européens, négocier avec l’État, transformer ces arbitrages en projets concrets, puis redescendre au plus près des communes. Cette méthode, explique-t-il, tient en quelques mots :

« Additionner les compétences, additionner les différences, additionner les motivations. Mettre l’énergie des uns au service des autres, et non l’inverse. »

Se tournant vers le président du Sénat, il insiste sur le rôle particulier de la Haute Assemblée dans le contexte actuel : un lieu de débat « apaisé, engagé, responsable », qui permet encore à la République de « respirer », loin des scènes parfois caricaturales de l’Assemblée nationale. À ses yeux, le Sénat est aujourd’hui « la seule véritable force de concorde au niveau national, une force de stabilité, de constance et de dignité », sur laquelle les territoires peuvent s’appuyer. « Nous, nous sommes à la manœuvre », conclut-il. « Au-delà des turbulences nationales, ce sont les communes, les départements et la Région qui, par leur proximité, leur affection pour leurs habitants, leur humilité et leur esprit de service, continueront de tenir le pays. » C’est sur cette chaîne-là, du village au Sénat, qu’il invite à bâtir la suite.

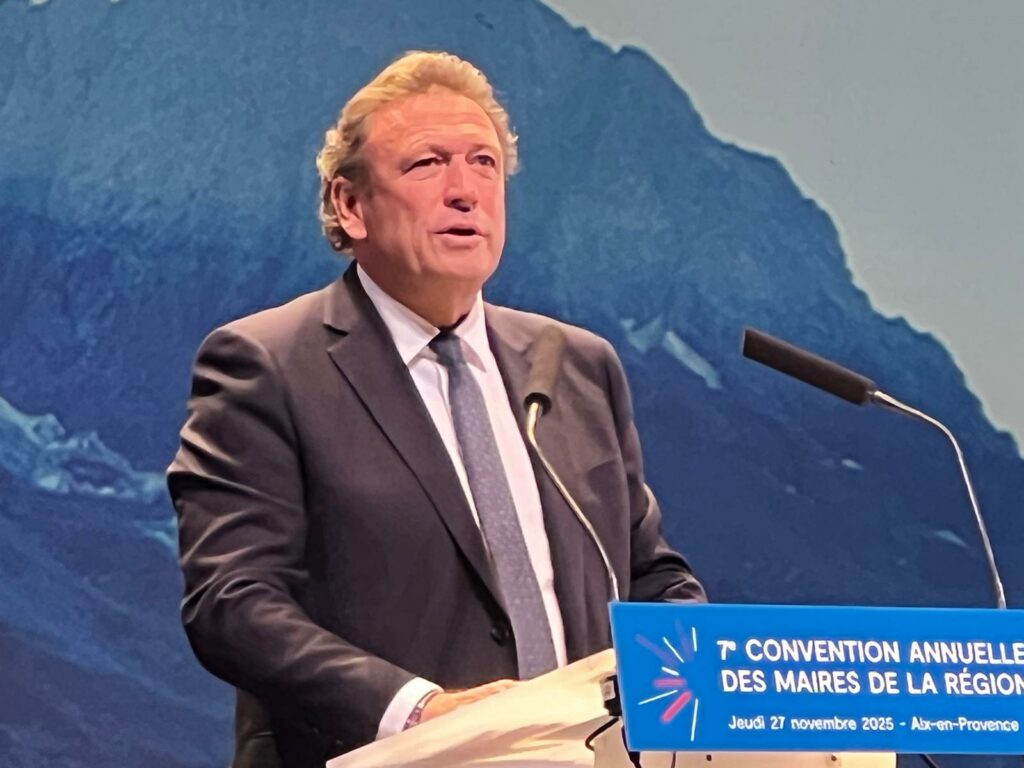

Gérard Larcher : « Vous êtes les piliers de notre République »

La clôture de la convention revient à Gérard Larcher, président du Sénat. D’emblée, il se place dans la continuité de tout ce qui vient d’être dit. Dans un contexte national « turbulent », il voit dans les maires, les départements et les régions les pôles de stabilité de la France.

Il commence par des mots de reconnaissance pour Sophie Joissains, qu’il a connue comme une sénatrice très impliquée, pour Renaud Muselier, pour les sénateurs de la Région Sud, pour les présidents de départements, les maires. Il rappelle le rôle décisif qu’ont joué les maires pendant la crise du Covid, en tout début de mandat, et salue les initiatives régionales contre l’antisémitisme, le racisme, les violences faites aux femmes.

Puis il met en exergue une statistique qui résonne avec le sondage Ipsos présenté plus tôt : 69 % des Français ont confiance en leur maire, 58 % souhaitent qu’il se représente. « Vous incarnez l’espoir dans notre pays », leur dit-il. C’est la raison pour laquelle, ajoute-t-il, le Sénat travaille à faciliter leur quotidien, en particulier sur le plan financier et institutionnel.

Sur le budget, il rappelle que le Sénat a jugé inacceptable « l’effort de 4,6 milliards d’euros demandé aux collectivités par le Gouvernement, et travaille à le réduire à hauteur de 2 milliards ». Il détaille les propositions sénatoriales en matière de Dilico (Dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscale) , de FCTVA (Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée), de compensation, d’exonérations, de dotations d’investissement, de soutien aux départements étranglés par les dépenses sociales. Il assure que les régions, et notamment la Région Sud, sont au cœur des préoccupations du Sénat, notamment sur la question des mobilités.

Il dresse également l’inventaire des textes récents :

– la loi créant un statut de l’élu local, « pour mieux concilier mandat, vie privée et vie professionnelle, améliorer la retraite, la sortie de mandat, encourager l’engagement des femmes, des jeunes, des personnes en situation de handicap » ;

– une proposition de loi «pour réguler l’installation des médecins et répondre, de manière équilibrée, aux déserts médicaux» ;

– une loi pour lutter contre le narcotrafic ;

– la reconnaissance accrue des violences contre les élus ;

– l’assouplissement du zéro artificialisation nette «pour permettre aux communes de continuer à se développer» ;

– des lois et rapports sur les incendies, les inondations, les catastrophes naturelles, «en écho aux risques très concrets que connaît la Région Sud»;

– le soutien aux sapeurs-pompiers et à la prévention des risques.

En filigrane, Gérard Larcher défend une vision : celle d’un nouvel acte de décentralisation. Il parle de libre administration, de subsidiarité, de différenciation, d’autonomie financière retrouvée après la suppression de la taxe d’habitation, de déconcentration renforcée autour du couple élu local–préfet. Il cite Portalis, ancien avocat aixois et père du Code civil, pour rappeler qu’« en matière de législation, le grand art est de tout simplifier en prévoyant tout ».

Dans une région qui s’apprête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 et à bénéficier de plus de 1,8 milliard d’euros dans le cadre du contrat de plan, il voit un laboratoire de cette nouvelle étape : les Alpes désenclavées, les métropoles mieux connectées, les ports modernisés, les infrastructures renforcées. Il termine en citant Mirabeau : « Trop gouverner est le plus grand danger des gouvernements. » Et il en tire une morale simple « à l’État de cesser de vouloir tout faire, de faire confiance aux élus locaux et de leur donner les moyens d’agir ».

Vidéo Joël BARCY – Rédaction Patricia CAIRE