Marseille, le 12 novembre 2025 – Une équipe de recherche internationale, dont des chercheurs du Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM, CNRS/Aix Marseille Université) ont mis au jour un type de pouponnière stellaire jusqu’alors inconnu en mesurant la température d’une galaxie lointaine grâce au télescope ALMA. Cette galaxie brille intensément à travers une poussière cosmique surchauffée tout en formant des étoiles 180 fois plus vite que notre propre Voie lactée. Cette découverte éclaire la manière dont les galaxies ont pu croître rapidement lorsque l’univers était encore très jeune, résolvant ainsi une énigme de longue date pour les astronomes. Les résultats de ces travaux ont été publiés le 12 novembre 2025 dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Crédit : NASA, ESA, CSA (JWST), T. Bakx/ALMA (ESO/NRAO/NAOJ)

Les observations ont révélé que la poussière de la galaxie rayonne à 90 kelvins, soit environ –180 °C. « La température paraît glaciale comparée à la poussière terrestre, mais elle est bien plus élevée que celle de toute autre galaxie comparable observée jusqu’ici. Cela confirme que nous avons affaire à une véritable usine à fabriquer des étoiles. Même si c’est la première fois que nous en voyons une de ce type, il est probable qu’il en existe beaucoup d’autres. Des galaxies comme Y1 pourraient avoir été courantes dans l’univers primordial », précise Yoichi Tamura, astronome à l’Université de Nagoya (Japon).

Y1 fabrique des étoiles à un rythme vertigineux de plus de 180 fois plus d’étoiles par an que la Voie Lactée, un rythme insoutenable sur des échelles de temps cosmologiques. Les scientifiques pensent que ces épisodes brefs et cachés de formation stellaire, comme celui observé dans Y1, étaient probablement fréquents dans l’univers jeune. « Nous ignorons à quel point ces phases étaient courantes à l’époque, mais nous comptons désormais chercher d’autres exemples d’usines à étoiles similaires. Nous voulons également exploiter la haute résolution d’ALMA pour observer de plus près le fonctionnement interne de cette galaxie », ajoute Tom Bakx.

L’équipe de Bakx estime que la galaxie Y1 pourrait aussi contribuer à résoudre un autre mystère cosmique. Des études précédentes ont montré que les galaxies de l’univers primordial contiennent bien plus de poussière que ce que leurs étoiles auraient pu produire en si peu de temps.

Les premières générations d’étoiles se sont formées dans des conditions très différentes de celles que l’on observe aujourd’hui dans l’univers proche. Les astronomes étudient ces différences à l’aide de puissants télescopes capables de détecter des galaxies si éloignées que leur lumière met plusieurs milliards d’années à nous parvenir.

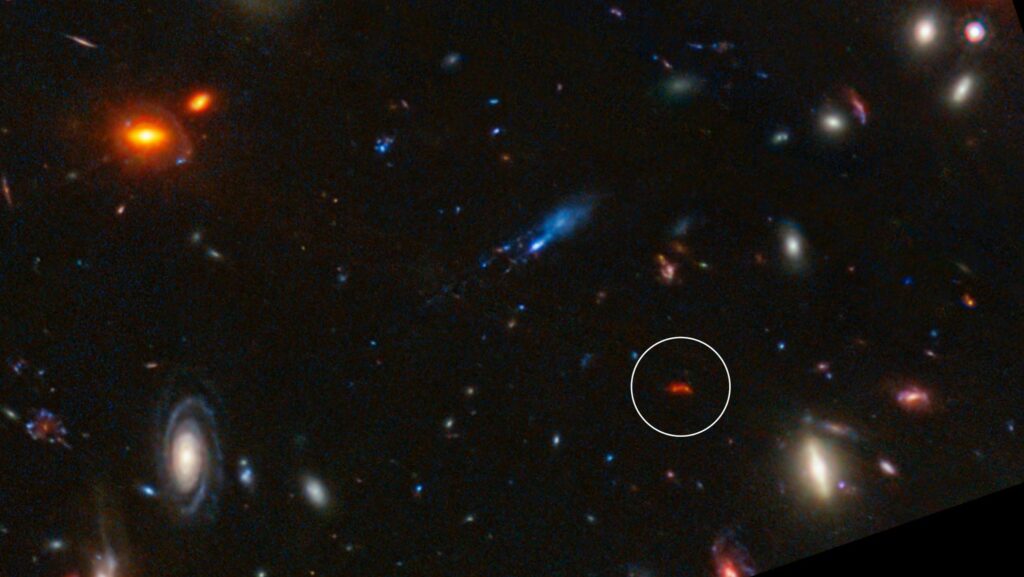

Aujourd’hui, une équipe internationale dirigée par Tom Bakx (Université de technologie Chalmers, Suède) a mesuré la température de l’une des plus lointaines « usines à étoiles » connues. La galaxie, appelée Y1, est si éloignée que sa lumière a mis plus de 13 milliards d’années pour nous atteindre. « Nous observons une époque où l’univers formait des étoiles beaucoup plus rapidement qu’aujourd’hui. Des observations antérieures avaient révélé la présence de poussière dans cette galaxie, faisant d’elle la plus lointaine où nous ayons directement détecté la lumière émise par de la poussière chauffée. Cela nous a amenés à soupçonner que cette galaxie abritait une forme singulière d’usine à étoiles particulièrement chaudes. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé d’en mesurer la température », explique Tom Bakx.

Les étoiles comme notre Soleil se forment dans d’immenses nuages denses de gaz. La nébuleuse d’Orion et la nébuleuse de la Carène en sont deux exemples emblématiques. Elles brillent dans le ciel nocturne, éclairées par leurs plus jeunes et plus massives étoiles, qui illuminent les nuages de gaz et de poussière en de multiples couleurs. À des longueurs d’onde plus grandes que celles visibles par l’œil humain, ces fabriques d’étoiles rayonnent intensément via d’innombrables grains de poussière cosmique chauffés par la lumière stellaire.

Pour sonder la température de la galaxie, les scientifiques ont eu besoin de la sensibilité exceptionnelle d’ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). Situé à haute altitude dans un environnement extrêmement sec, ALMA est l’un des plus grands télescopes du monde. Il a permis d’imager la galaxie à la longueur d’onde précise de 0,44 millimètre à l’aide de son instrument Band 9. « À ces longueurs d’onde, la galaxie est illuminée par d’immenses nuages de grains de poussière incandescents. En voyant à quel point cette galaxie brillait à ces fréquences par rapport aux autres, nous avons immédiatement compris que nous observions quelque chose de véritablement exceptionnel », raconte Tom Bakx.