Publié le 3 avril 2017 à 17h35 - Dernière mise à jour le 29 novembre 2022 à 12h30

La tension matricielle de la culture de droite (celle antérieure à la Seconde Guerre mondiale) vers une éthique de l’hétéronomie individuelle -qui anime donc aujourd’hui la fausse gauche- répugne à toute âme libre. Il convient par conséquent de prendre de la hauteur…

L’individualisme prométhéen qui fut l’âme de la gauche théorique et historique ne peut davantage se confondre lexicalement avec la gauche d’aujourd’hui (le PS). Pour quelle raison devrait-on encore nommer l’orgueil d’être soi, la volonté de puissance libertaire, du nom générique de gauche ? En refusant d’assimiler les fruits du non-conformisme intellectuel qu’elle ne reconnaissait pas avoir sécrété, en dédaignant la tradition tragique d’orgueil et de panache abusivement qualifiée d’anarchisme de droite, en se dégradant en une gauche égalitariste et totalitaire, grégaire et holiste, autant dire en devenant la droite, en reniant l’égalité et la grandeur du moi, elle a perdu ses titres à revendiquer le patronage de Prométhée. Pour être icarien, pour affirmer bien haut l’exigence d’être son propre maître, il faut se projeter au-delà de la droite et de la gauche, opter pour un césarisme libertaire s’imposant comme dialectique, intégration des antinomies factices.

L’homme de droite de jadis se nourrit à mon goût d’une ontologie trop simpliste, d’un spiritualisme vicié : Dieu est, pose-t-il sans appel. Il croit à la théologie de l’Être aurait dit Georges Valois, il réclame désespérément une transcendance, le secours de l’hétéronomie. Peu importe que ses chaînes s’appellent Dieu, la Nature, la Raison, la Vie, la Tradition, la Nation, le Peuple ou la Volonté générale. Tous les maîtres lui sont bons, tous les panthéismes lui agréent, toutes les hypostases trouvent grâce à ses yeux, pourvu qu’ils le dispensent d’assumer sa liberté, c’est-à-dire ses responsabilités, et le préservent de devoir créer ses propres valeurs. Il est religieux parce qu’il est obéissant et que sa spiritualité se réduit au besoin d’une verticalité asservissante : il n’entend de la Révélation que ce qu’elle lui impose. Il aime la nécessité, se vautre dans la fatalité. Il ne croit qu’à un seul mal, l’individu, et ne veut connaître de la nature humaine que ce qui borne les prétentions et les possibilités du moi, l’impose misérable. Il n’aime pas la solitude et raffole de l’unanimisme le plus plat. Il n’est pas réaliste mais servile aux choses, et s’accroche aux conceptions cycliques du temps pour mieux éviter d’agir et de combattre. L’idée du déclin des civilisations le rassure parce qu’elle excuse son impuissance, prouve son insignifiance, et lui enseigne sa molle et douce résignation.

L’homme de gauche, quant à lui, avait bien commencé. Il pensait l’Histoire comme dialectique, posait que Dieu devient. La théologie du Devenir laissait la porte grande ouverte à la perfectibilité individuelle, la source vive de tout humanisme, et fondait ainsi la possibilité d’un optimisme de belle tenue, qui ne soit pas naïveté. Son athéisme sonnait la libération du moi (pas la haine du christianisme), témoignait du goût de l’immanence qui délivre la geste héroïque de l’homme, la passion de décider de soi et pour soi, de se rendre maître et possesseur des empires de l’âme et de la matière. Rationaliste parce que démiurge, architecte, sculpteur, artiste, il faisait de l’idéal son pouvoir de nier et d’affirmer, son fléau et son ciseau, non sa soustraction aux choses de belle âme aux mains blanches. Mais au fil du temps, il se mit à douter de l’individu et troqua l’égalité libertaire contre l’égalitarisme holistique, le grégarisme consumériste, renonçant à la démocratie pour établir le règne de la pouponnière totalitaire, du totalitarisme à visage festif. Il devint idéaliste pour ne plus voir la réalité, pour ne plus être effrayé. A l’abri dans sa citadelle platonicienne, édifiée par la peur, claquemuré dans ses fantasmes, lâchant les armes de la lucidité pour abdiquer niaisement devant un faux Progrès, idole en carton-pâte, il sombra dans le conformisme et la religiosité. Il s’avachit dans le matérialisme, non pas le refus de tous les platonismes, mais l’assoupissement dans les appétits bourgeois.

Cherchons donc ailleurs l’ambition d’être un homme et le goût de l’excès salutaire, de la démesure luciférienne. Et que l’on n’aille pas prétendre que l’orgueil engendre chaos et destruction, car Prométhée n’est point Thanatos ou l’éclaireur des cavaliers de l’Apocalypse : il n’apporte ni la mort ni la désolation. La brutalité, envers soi, les autres ou le monde, n’est jamais prométhéenne. Elle peut être moderne, mais ce n’est sûrement pas la même chose. Une certaine forme de modernité nous a exhortés à renier Icare. La barbarie, pensait Péguy, c’est envahir la réalité sans égard pour ce qui n’est pas soi ; l’humanité moderne demeure résolument barbare par sa volonté indéfectible de tout faire de tout. Les orages d’acier de la guerre de matériel sont l’apothéose de ce pouvoir techniciste de domination. Et à l’ère de la mobilisation totale du capitalisme financier et numérisé, l’être humain, à l’égal du métal, est une matière moderne, malléable, souple, docile et interchangeable. C’est un monde de barbares, de brutes et de mufles, qui se prépare. La panmuflerie menace l’homme moderne : plus encore, elle définit exactement la modernité. L’Occident contemporain ne reconnaît plus l’élégance du scrupule parce qu’il n’est plus digne du glorieux Titan.

C’est l’esclave ne souffrant pas le foisonnement des singularités solaires qui veut soumettre, dominer, commander bassement, contraindre lâchement. Le « maître » authentique aspire aux égaux, aux compagnons, et non aux inférieurs, aux laquais. Accepter l’altérité est la marque du souverain, du surhumain. Seul l’âme faible, qui ne s’estime pas parce qu’elle craint son désordre intérieur, ravage, avilit ou terrorise. Et tyranniser, c’est rejeter l’altérité, c’est-à-dire envoyer l’individu aux oubliettes. S’il n’y a pas de toi… il n’y a pas de moi ! Chaque être se construit et se définit par rapport à ce qui n’est pas lui. S’il ne rencontre rien d’autre que lui-même, il n’existe plus, se dissout comme individualité consciente.

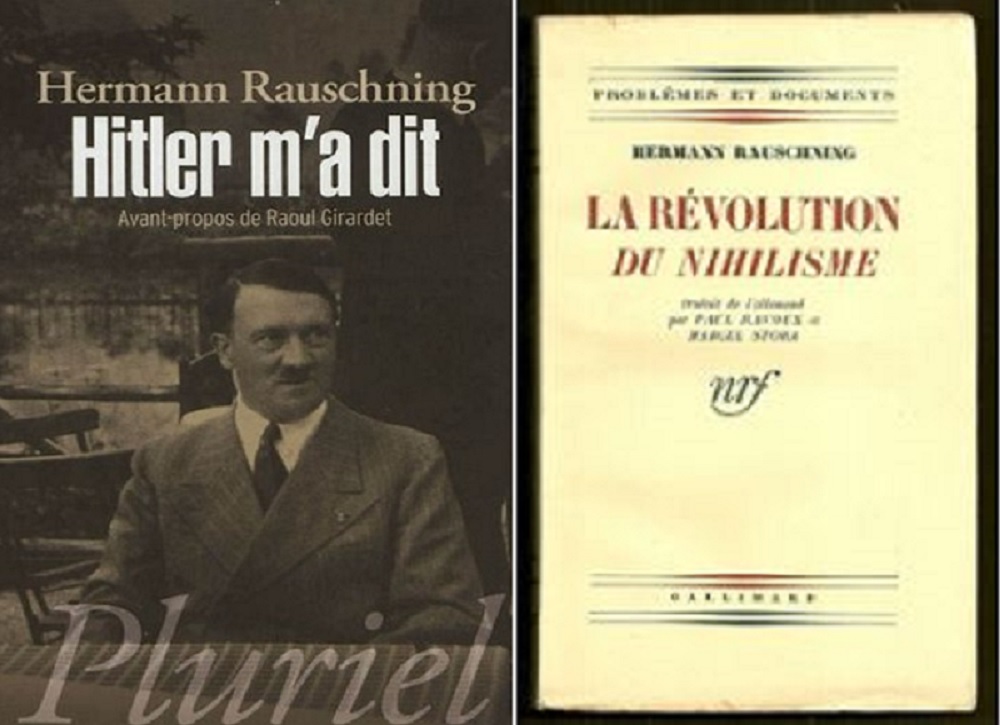

Ce transfert, dirait les psychanalystes, cette substitution de l’amour du Moloch à celui de sa propre individualité, dictée par la haine de soi et le goût du néant, trouvera à s’achever démoniaquement dans le nazisme. En effet, ce qui structurait le discours national-socialiste, ou disons plutôt le verbe hitlérien, c’est l’absoluité de la race aryenne dans les formes d’un individualisme darwinien. Cette divinisation de la germanité se nourrissait paradoxalement de l’holocauste du peuple allemand, du sacrifice de sa chair sur l’autel d’une aryanité platonicienne. La nation n’était qu’un moyen, la matrice de l’aryen parfait, de l’Être Suprême, de ce maître absolu dévorant le ventre qui l’a fait naître. Dans cette vision chthonienne qui pulvérise le concept d’humanité et impose l’immémorial combat de la race des seigneurs contre toutes les autres, le juif était l’adversaire par excellence, la figure archétypique de l’ennemi, l’image inversée du germain. La Weltanschauung hitlérienne était-elle accessoire, comme l’ont prétendu certains à la suite de Hermann Rauschning ? Masquait-elle une plus élémentaire et inextinguible soif de destruction, la révolution du nihilisme ? Je crois que non. Hitler, singeant l’artiste, démiurge fou, voulait créer l’Homme nouveau, surhomme défiguré qui égorgerait la liberté pour apaiser un monde terrifié. L’anthropologie hitlérienne était la face même de la méduse, une prophétie et une praxis, non le masque dissimulant le visage de l’Antéchrist.

Aux yeux du Führer, l’Allemagne était engagée dans un combat titanesque aux dimensions ontologiques. Un combat qui n’était pas n’importe quelle entreprise de domination : il engageait la complète réinvention du monde par l’Aryen, créateur suprême de formes et de valeurs. La race aryenne, affirmait Hitler, est à l’origine de toutes les grandes civilisations. Avant d’être un nationalisme, l’hitlérisme fut une anthropologie raciste hiérarchisant les aryens eux-mêmes. L’Allemagne que rêvait Hitler était un mythe à incarner, non une réalité historique révolue qu’il s’agirait de ressusciter. Le maître du Reich subordonnait l’Allemagne charnelle à une Allemagne fantasmée. Hitler a répandu à grands flots le sang des fils de l’Allemagne, dissipant l’énergie vitale de la nation, indifférent au sort de ses compatriotes sacrifiés à ses obsessions idéologiques. Le dessein du Führer était de donner vie et forme au mythe aryen, de le faire descendre des cieux platoniciens pour qu’il prenne chair dans l’empire de la matière, non d’offrir les forces vitales des meilleurs à la communauté. Et les germains incarnant plus ou moins idéalement le type aryen, une stricte hiérarchie s’imposait, sélectionnant les véritables maîtres parmi les seigneurs. Nombreux furent les discours où Hitler fit l’apologie de la puissance créatrice de l’individu. Dans Le mythe du XXe siècle, Rosenberg exaltait de la même façon le Moi-souverain qui veut assujettir la nature, affirmant son libre arbitre dans un monde enserré par les chaînes d’un implacable déterminisme. Dans l’esprit du Führer, l’individu incarnait l’absolu comme spécimen de l’aryen parfait, figuration de Dieu identifié au Volksgeist germanique. Divinisé comme verbe et chair de la race, l’individu était aliéné comme singularité, personnalité autonome et indépendante. L’hitlérisme fut une idéologie hybride où s’abolissaient les logiques philosophiques holistes et individualistes. Le Führer se rêvait le Démiurge qui saurait cloner un Dieu de haine, ennemi de la pluralité. L’individu divinisé était appelé à s’anéantir comme réalité psychologique singulière : le Chancelier du Reich affirmait que la Providence l’avait désigné pour être le grand libérateur de l’humanité, pour affranchir l’homme de la contrainte d’une raison qui voudrait être son propre but, pour le libérer d’une avilissante chimère qu’on appelle conscience ou morale, et des exigences d’une liberté individuelle que très peu d’hommes sont capables de supporter…

Dans cette perspective, l’analyse d’Ernst Nolte est totalement pertinente. Bien qu’elle s’applique de manière plus générale au national-socialisme, dont l’hitlérisme n’épuisait pas toute la substance, elle dévoile la dimension philosophique essentielle de la Weltanschauung du Führer. Non seulement l’hitlérisme est un antimarxisme, mais aussi une résistance violente opposée à la transcendance. Nolte explicite le fascisme en référence à une anthropologie individualiste et prométhéenne qui conçoit l’être humain comme capacité à être plus que lui-même, à s’évader de sa condition et de son milieu, à se distancier du monde. Cette transcendance de l’être humain à lui-même, expliquait-il, peut être théorique ou pratique : théorique, elle est celle de la pensée, qui libère l’homme des limites du monde ; pratique, elle correspond au processus social qui l’émancipe des liens traditionnels et séculaires. Toute la logique de la Modernité accomplit cette vocation de l’homme pour la transcendance. Et c’est à cette réalisation moderne de la transcendance que le fascisme a tenté de résister, car ce processus, par lequel l’homme s’arrache à tout ce qui le définissait, peut ne pas être perçu comme une libération mais comme un fardeau.

L’Europe du début du vingtième siècle entretenait avec la Modernité une double relation d’attraction et de répulsion. Le déploiement des dynamiques de l’autonomie et de l’indépendance individuelles pulvérisa un certain nombre de structures psychologiques, intellectuelles et sociales. Le recul de la foi, la perte de légitimité des logiques holistes, le développement technologique, l’atomisme idéologique et social, furent autant de conséquences de l’émergence du sujet individuel. En Allemagne, les structures politiques, culturelles et sociales du début du siècle étaient particulièrement inadaptées à ces nouvelles dynamiques, et suscitaient conséquemment des angoisses incontrôlées. Si une forte culture de l’intériorité, fille de la religion protestante et de la tradition romantique allemande, exista incontestablement, tout comme une authentique aspiration individualiste, elles ne provoquèrent cependant aucune remise en question sérieuse de modèles sociaux autoritaires et communautaristes. Hitler prétendra apaiser ces tensions et réconcilier les contraires. Prophète d’une autre modernité, il instaura le règne de l’Un, abolit les incertitudes et ordonna le chaos, sacrifiant la liberté et la conscience individuelles sur l’autel de l’absurde « Vérité aryenne ». Le germain fondait les paradoxes dans le brasier de sa puissance, les unissait dans le feu de son illusoire perfection. Il s’affirmait tout à la fois le maître de la Technique et l’incarnation du sol, du sang et de la race. L’aryen était l’Homme nouveau et le gardien de la Tradition, l’incarnation du Volksgeist, de la communauté, de la race, l’Être Suprême et unique, les mille jumeaux des mille légions… et l’esclave absolu.

Être à gauche devrait donc rimer avec « belle individualité », « anarque » et « surhumain », pas avec « narcissisme » et « grégarisme »… Autant dire que les bobos de 2017 n’ont pas grand chose à voir avec les Grands Ancêtres de 1789…