Publié le 30 mars 2017 à 18h18 - Dernière mise à jour le 29 novembre 2022 à 12h30

J’évoquais dans mon dernier article la fausse gauche des “bobos” (la gauche se confondant dans leur esprit avec le «progressisme»). Poursuivons l’exploration. Dans la débauche devenue habituelle de faux sentiments libertaires, le sujet est plus que jamais à l’ordre du jour. Non parce qu’il triomphe mais bien parce que sa déroute devient préoccupante.

Qu’est-ce que le sujet ? L’être qui s’auto-réfléchit, l’être conscient, pensant. Néanmoins, cette définition minimale ne suffit pas. Le sujet est davantage qu’une structure psychique avancée. Il constitue une force, j’entends par là une liberté, une volonté, une puissance créatrice et légiférante. Allons droit au but : le sujet c’est l’individu souverain, maître de ses desseins. Mais l’individualisme est un monstre de polysémie, ou plutôt de malentendus savamment entretenus. Michel Foucault en a parfaitement rendu compte dans Le souci de soi. Il faut d’abord discerner clairement l’attitude individualiste, caractérisée par la valeur absolue qu’on attribue à la singularité et à l’indépendance individuelles; il est nécessaire de mettre ensuite au jour l’individualisme comme promotion des formes de connaissance, de transformation et de dépassement de soi ; il importe enfin de le percevoir comme valorisation de l’intérêt privé, matériel. Inutile de préciser l’hégémonie présente de ce dernier… Si la moralité n’est rien d’autre que l’obéissance aux mœurs, comme le pensait Nietzsche, peu d’époques furent aussi morales que la nôtre. Le panurgisme règne, et gouverne des individus en trompe-l’oeil. Une ère individualiste ? Égoïste, tout au plus.

Bien sûr, même dans cette réifiante société de masses, on peut toujours se bricoler sur mesure de confortables petites béquilles new age, écolos ou religieuses : à chacun son menu ! Mais peut-on pour autant parler, sans rire, d’originalité et de jaillissement créateur, de scepticisme constructif et d’épanouissement spirituel ? J’en doute. Une véritable spiritualité ou sagesse intérieure, même athée, demande infiniment plus d’efforts et d’humilité. Les kits conceptuels ne sont guère que des caprices engendrant une éphémère écume sur l’océan des croyances de l’histoire du monde. Ils sont rarement l’expression d’une unicité véritable et mûrie. Ces compilations de bazar nous fabriquent en série des rations de bonheur, en nous éloignant chaque jour davantage d’une trop rude liberté. Les rebelles d’aujourd’hui suent le respect et le conformisme, portent l’uniforme de la contestation artificielle et sont atteints du syndrome de l’adjudant ! Ils rendent un culte à la tradition, celle que Nietzsche décrivait comme une autorité supérieure à laquelle on obéit non parce qu’elle ordonne l’utile, mais parce qu’elle ordonne… La vulgate contemporaine ne fait pas la promotion de l’individu, mais la promotion de l’être de besoin et de la bête de troupeau. C’est pour vaincre cette ambiguïté que Jünger, dans le Travailleur, distinguait nettement das Individuum, l’individu bourgeois, et der Einzelne, l’individu en soi, opposé à la société. Bien entendu, aucun d’entre nous n’échappe à l’empire de la matière : le problème est ailleurs, dans la manie totalitaire de réduire la personne à ce qu’elle consomme. Certes, que nous restait-il d’autre ?

Le catéchisme structuraliste a dissous le moi, la volonté, la liberté, bref, le sujet. Fixation parmi d’autres, que l’on ne peut cependant pas s’empêcher de juger glauque et mortifère, si tant est que l’on possède une once de désir d’œuvrer et d’aimer, d’être responsable et jamais irrémédiablement l’esclave du plus fort, du plus gorille… Qu’elles qu’en soient les arrière-pensées tellement obscures et sûrement autobiographiques, sur lesquelles on pourrait d’aventure questionner bien des tsars de l’introspection plaintive, que nous ont appris les séides de la philosophie carcérale ? Que le milieu nous capturait depuis toujours pour mieux nous contraindre… Mieux, que le mot même de captif ne pouvait caractériser adéquatement celui qui n’avait jamais été libre ? Assaut pour le moins terrible, je l’admets volontiers, intimidant parce que radical, et déterminé par une impressionnante haine de soi. La solide et câline culpabilité qui dévore la France, et même l’Occident tout entier, à de rares exceptions près, se nourrit d’une lassitude de traumatisé : comprenez par cette sibylline formule que la fatigue d’être soi – grande trouvaille lexicale d’Ehrenberg -, s’est formée dans le creuset de la plus grande psychopathologie de l’histoire humaine, la psychose dérélictive. L’esseulement ontologique de l’homme a favorisé le glissement qui toujours le guette, la dégringolade vers la facilité du repli égoïste, carapace contre les agressions de tout calibre. Le totalitarisme, rouge et brun, a échoué à apaiser la peur, et s’est étranglé de trop de violence ; il s’est empoisonné de ne savoir choyer ses sujets : quand le pain et les jeux manquent, rien n’est plus longtemps supportable, à commencer par les dogmes idéologiques et la police politique. Il restait donc l’assoupissement thérapeutique par l’opium consumériste ; tableau d’honneur pour le business : le capitalisme nouveau a crucifié le goût d’être à soi-même sa propre matière et son propre sculpteur. La révolte libertaire s’est couchée devant l’individu peureux et mercantile.

Il fallait donc rabattre son caquet à Faust, museler pour de bon les fils de Caïn. Le sujet est une fable pour enfants, un conte de fées à l’usage des attardés mentaux qui s’accrochent à l’idée saugrenue de l’individu souverain. Ce qui ne veut pas dire que la Terreur nous guette, ni le ticket de rationnement. Le structuralisme s’accommode fort bien d’une humanité repue, prospère et somnolente, festive et dégraissée, en paix et new age. L’aisance est de loin le meilleur rempart contre la revendication du pouvoir. On s’offrira même le luxe d’une fausse révolution, d’un chambardement pour rire, histoire de relâcher la pression avant que ne débutent les grandes manœuvres capitalistes, orchestrées dans la plus stricte orthodoxie hayekienne, digne cousin de Joseph de Maistre et Louis de Bonald. Mettons rapidement les choses au point : Mai 68 symbolise à la perfection l’occasion manquée, témoigne de la basse ironie de l’Histoire. L’odyssée s’est achevée en naufrage. La manœuvre était risquée, prometteuse mais risquée. Nous avons joué, et nous avons perdu. Dommage : on se prend facilement à rêver d’une autre inscription des machines désirantes dans l’horizon d’Icare. Deleuze et Guattari ont manqué d’ambition…

Je ne prétends pas revigorer les grands mots. Ce serait sans espoir et inutile. Je ne crois pas que l’autonomie entretienne un dialogue tendu avec l’indépendance. Les moi souverains exigent l’un et l’autre, cultivent l’orgueil d’être leur propre maître en toute occasion, qu’ils se contraignent ou s’abandonnent à leur caprice. Nul besoin de grandes envolées kantiennes pour exhorter le moi à moins s’éclater : il y serait trop question de l’Homme et pas assez de l’individu. L’ermite de Königsberg est dangereusement confus lorsqu’il parle de liberté. De brutales apories hypothèquent la Critique de la raison pratique. Kant y développe trois conceptions différentes de la liberté. La première la définit comme volonté raisonnable, sans que rien n’autorise à la distinguer de la loi morale. La deuxième l’identifie au pouvoir de choisir… contre la loi elle-même. Notre être nouménal se donnerait à lui-même un caractère intelligible, dont dériverait l’unité de sa vie sensible comme phénomène. Cette liberté n’est nullement cartésienne, psychologiquement expérimentée, mais nouménale, extérieure au temps. Conception qui mériterait pour le moins quelques éclaircissements… Enfin, dans les postulats de la raison pratique, Kant semble affirmer l’existence d’une liberté altérée en simple objet de croyance, ne dérivant plus de la certitude de notre conscience morale. Est-elle temporelle et combat-elle nos inclinations sensibles ? La question reste sans réponse. Quant aux relations qui unissent ces diverses conceptions, elles demeurent obscures. Au bout du compte, on demeure sceptique.

Lâchons le morceau : l’âme échappe au scalpel, et rend ainsi possible l’intersubjectivité. On ne peut guère faire le tour du moi. Pourtant, l’âme est par excellence un mot qui ne veut rien dire… parce qu’il en dit trop ou pas assez. On met ce qu’on veut derrière ces trois lettres, qui recouvrent pourtant une infinie et indicible réalité… enfin peut-être. On en dit ce qui nous chante parce que l’on ne sait pas ce qu’elle est. L’âme, ou l’esprit, ou la conscience, ou le moi, le je, ou bien la liberté : j’avoue ne guère savoir ce qui différencie tous ces mots, pas davantage que les dictionnaires. C’est tout le mystère chrétien. L’âme : quoi de plus banal que de n’en rien savoir. Il est d’autant plus nécessaire de le dire et de l’écrire : rappelons-nous que l’on ignore l’essentiel. Le moi est-il autre chose que la résultante complexe mais prévisible de tous les déterminismes qui façonnent en une insécable unité notre corps et notre esprit ? Est-il vraiment réel, cet irréductible mystérieux ? J’ai la faiblesse de le croire centre du monde. Oh, je sais bien : difficile liberté, difficile à choisir, difficile à cribler de certitudes, à crever de naïf enthousiasme. La figure du libre choix se tient, narquoise et insaisissable, au carrefour d’un complexe aporétique. A l’intérieur de nos innombrables limites, la liberté joue acrobatiquement sur les marges. Le royaume de notre souveraineté est minuscule, cerné de menaces, et d’autant plus précieux. C’est d’ailleurs dans l’interrogation sur une liberté problématique, dans la conscience que l’empire individuel ne va pas de soi, que l’espérance d’un horizon de liberté redevient justement crédible. La possibilité de discerner nos multiples déterminismes – et donc de jouer de leurs rivalités – libère un espace d’indépendance dans la cohue des fatalités.

Ce qui ne saurait signifier qu’il y a quelque indéfectible prestance à n’espérer en rien. S’il est vulgaire de croire, il reste beau de caresser des rêves, et plutôt bas de n’en méditer aucun. En revanche, la certitude de l’accomplissement ne doit pas déterminer l’action : le but est le chemin. Lorsque l’on vit en paix avec cette idée, les forteresses de paradoxes s’écroulent. Délivrés de la Foi, et capables de considérer nos royaumes des nuées comme d’aimables, légères et colorées baudruches, surhomme en tête, voilà bien dans quelles idéales dispositions d’esprit il conviendrait de jouer avec l’existence. La confusion règne sur le monde et il faut nous en armer pour aller plus haut et gravir plus sûrement. Je ne conçois l’homme qu’architecte et peintre, père de cathédrales et de tableaux, mère de points de vue, de perspectives enchanteresses et jamais naïves, dans les décors les plus désolés. Seul est crédible l’homme perspectif, comme l’appelle Zaki Laïdi, celui des promesses et non des utopies, sœurs ennemies, et certainement pas jumelles. Le principe de réalité s’affirme davantage comme l’outil des rêveurs que celui de plaisir. Ce sont les conservateurs et les accrocs de l’agitation déréistique permanente, frères en immobilisme, tous rétifs au mouvement, qui se dopent au virtuel, gommant le réel pour y substituer leurs fantasmes.

N’oublions jamais que nous sommes encore autre chose que les fils de la nature : nous devons aussi témoigner de ce qu’il y a de meilleur dans le message chrétien, une souveraineté capable d’aimer et d’unifier, c’est-à-dire une authentique liberté, jamais acquise, jamais obtenue, mais toujours en chantier, en passe d’advenir. Nous sommes incapables de renoncer à cette tentation, et nous n’avons pas tort. Ayons foi en nos rêves, nous conseillait Khalil Gibran avec raison et poésie, car c’est en eux que se cache la porte de l’éternité. Au fond, nous courrons toujours après la liberté d’indifférence chère au père du cartésianisme, aussi problématique et chimérique soit-elle, parce qu’elle est notre dignité. Étrange liberté, développait Sartre, que celle conçue par Descartes. Elle se décompose en deux temps. Dans le premier, c’est une autonomie négative, qui se réduit à refuser notre assentiment aux pensées confuses et à l’erreur. Dans le second, elle devient adhésion positive, mais la volonté perd dès lors son autonomie : l’entendement la détermine. Théorie qui ne ressemble guère à son père, homme indépendant et orgueilleux … Comment cet individualiste, possédé par un vif sentiment de sa souveraineté personnelle, source psychologique du Discours de la Méthode, a-t-il pu concevoir une liberté désincarnante et désindividualisante ? Son sujet pensant n’est d’abord rien d’autre que négation pure et doute, puis terne acquiescement à l’être. Rien ne différencie sérieusement le savant cartésien du philosophe platonicien contemplant les Idées éternelles… Cette liberté, qui emprisonne simplement les désirs jusqu’à ce que la contemplation du Bien détermine les résolutions de la volonté, ne peut justifier cet orgueilleux sentiment d’être un libre créateur, l’auteur de ses actes. Descartes, savant dogmatique et bon chrétien, se laisse ici écraser par l’ordre préétabli des vérités éternelles, divins décrets. L’homme n’est plus libre que nominalement s’il n’invente pas son bien et n’érige pas sa science. En ce point précis, la liberté du père de la Méthode rejoint la liberté théologique : l’homme cartésien, comme l’homme chrétien, sont libres pour le mal et l’erreur, non pour le bien et la vérité.

Moderne ne rime pas avec vulgaire

Relativisme viril ? D’accord. Nihilisme branché et superficiel : certainement pas … J’aspire à une autre modernité, qui croirait en l’homme, en l’individu impatient de se construire, de se choisir, de s’édifier pierre par pierre. Être moderne, ce serait encore avoir du style, défini comme l’entêtement à demeurer soi, au risque de déplaire, comme le goût d’être son propre souverain et d’exalter ce je-ne-sais-quoi qui charme invinciblement. Il est inséparable de l’élégance, cette désinvolture faite de légèreté, d’aisance et de force, et combat obstinément toutes les formes d’avachissement et de vulgarité. Le style s’oppose en somme au vertige du mimétisme servile. Il se confond avec l’homme ; non pas avec une apparence superficielle et illusoire mais avec l’expression subtile, pour qui sait la lire, d’une attitude face au monde et aux autres : bref, d’une personnalité. Ce souci de la belle individualité s’exprima notamment dans une tradition littéraire aujourd’hui agonisante mais qui rencontra de brillants succès lorsque les lettres pouvaient encore s’enorgueillir de quelques enfants terribles et chéris, ne confondant pas l’irrévérence et la vulgaire bassesse. Cette lignée s’enracine dans le romantisme, matrice de l’individu rendu à lui-même, de l’homme qui devient sujet et honore Prométhée, Dionysos et Faust, pères de toute audace et de tout orgueil, de cette démesure qui nous pousse à toujours nous dépasser. Elle s’est également nourrie de toute une mythologie romanesque et philosophique empruntant au héros de Baltasar Gracian, au surhomme de Nietzsche – étranger aux phantasmes eugénistes des irrécupérables nostalgiques de la croix gammée -, au dandy byronien et baudelairien, à l’anarque de Jünger, ou à certains personnages des livres de Wilde, Gide ou Proust.

Filiation dans laquelle s’inscrit aussi la geste littéraire des Hussards, faite de dextérité polémique et d’ironie désinvolte (parfois excessive). Pensée de droite dit-on… Oublions courtoisement la pauvreté de cette assertion et retenons plutôt qu’une âme de hussard goûte l’élégance et l’honneur, le panache insolent et le service inutile, qu’elle fait partie de ces êtres qui savent comme Montaigne que la gravité est le bouclier des sots et que le destin ne mérite que d’être défié. Elle manifeste cette littérature du nihilisme héroïque et léger, l’ombre des aventuriers narquois et solitaires, désabusés et pourtant joyeux, tout à la fois pudiques et cabots. L’individu souverain que j’appelle de mes vœux ressemble beaucoup au personnage conceptuel du Condottiere, le fils d’André Suarès adopté par Michel Onfray. Mais il ne semble pas que l’époque prise fort l’individu, j’entends le moi souverain et non l’égoïste. Au finish, les rebelles de synthèse contemporains, les rebellocrates pour reprendre la savoureuse formule de Philippe Muray, ne sont pas très convaincants. Ils ne sont que les nouveaux chiens de garde des pouvoirs et des orthodoxies, les janissaires de toutes les oppressions du nouveau totalitarisme consumériste. Aux technocrates, fossoyeurs de la politique, il manquait des auxiliaires culturels, flics de la pensée et soldats du grégarisme. Ce n’est pas tant leur acharnement d’inquisiteurs congénitaux qui m’agace que leur hypocrisie pathologique, leur maladie de la dissimulation, leur propension au simulacre qui exige des autres la transparence, idée totalitaire par excellence, afin de satisfaire leur malsaine avidité de spectaculaire.

Conformistes despotes, ils posent en affranchis et libérateurs du genre humain, dogmatiques, ils simulent la tolérance et l’ouverture d’esprit, puritains, ils jouent aux libertins, égoïstes et grégaires, ils singent l’individualisme, l’amour et la solidarité. Il ne suffit pas de fumer un joint pour devenir Kerouac, Ginsberg ou Burroughs, de faire l’apologie nostalgique de Mai 68 pour être un libertaire, de verser une larme respectueuse sur les petits livres rouges des marxismes dissidents, du trotskisme au maoïsme en passant par le castrisme, pour être un révolutionnaire, ou de collectionner les posters du Che pour conchier les bourgeois et se breveter iconoclaste. Leur modernité soi-disant dérangeante n’est qu’une racoleuse, le commando de choc d’une prostitution publicitaire : il faut être moderne, c’est un devoir moral. Tolérez n’importe quoi, conformez-vous à toutes les modes, sans souci de ce que vous êtes, puisqu’on vous demande uniquement de paraître, évitez de penser par vous-mêmes, le petit écran s’en charge à votre place, désintéressez-vous des responsabilités du citoyen, les politiques ne demandent que ça, et vous voilà devenu merveilleusement moderne !

La droite siège à gauche

Quoi de plus ironique que ces apologies verbeuses de la rupture alors même que la pensée de droite a triomphé… Mais ses hérauts ne sont pas ceux que l’on croit… Échec et mat : les pseudo-gaullistes et les orléanistes bleus ont perdu la partie… Ce sont les formations se dissimulant sous le masque idéologique flatteur de la gauche qui ont conduit cette évolution politique, sociale et spirituelle : la droite partisane n’étant pas en mesure de mener l’assaut, la gauche, fatiguée d’elle-même, s’en est brillamment chargée depuis 1981. Comment l’espérance de Sieyès et de Jaurès s’est-elle progressivement métamorphosée en une droite de combat ? C’est une longue et malheureuse histoire… qui mérite d’être contée. Dans la généalogie de cette déchéance, le socialisme occupe la place d’honneur. Ce dernier emprunte à Judas. Il incline à trahir, ne cesse d’être double, d’hésiter entre le moi et le Nous. Ses fidèles ne croient pas aux mêmes dieux. Jaurès l’envisageait comme le couronnement de la Révolution française. Par lui, avec lui et en lui, l’individu devait s’accomplir, tenir toutes ses promesses… Délivré de la pauvreté et de la lutte des classes, l’homme trouverait enfin le chemin de lui-même. Mais d’autres y discernèrent l’outil parfait de l’oppression : ils renouaient grâce à lui avec le démon, l’holisme consolateur. Ils se firent prêtres rouges en 1920, et soumirent les plus tièdes à la tentation. C’est cette séduction exercée par la mythologie communiste sur les troupes socialistes, et ses généraux, qui éloignera les enfants de 1789 de leurs rêves libertaires, et les initiera aux plaisirs mortels de la haine de soi et du grégarisme. Sans aucun doute, le meilleur se mêlait au pire dans l’espérance communiste : l’exigence d’une plus conséquente égalité côtoyait le mépris de la liberté individuelle, et le désir de justice voisinait avec la soif de pouvoir la plus détestable. Le pire l’emporta sur le meilleur, entraînant le socialisme dans les impasses de l’égalitarisme totalitaire et du népotisme grand-bourgeois, tout en oubliant la justice sociale.

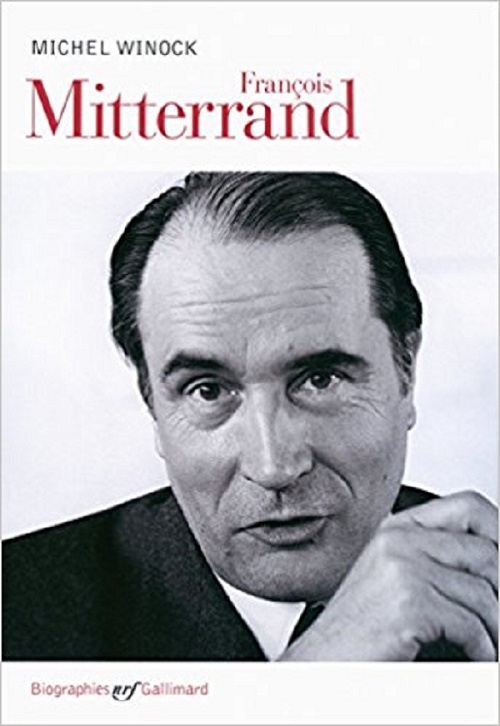

Un homme comprit qu’il pouvait user à son profit de cette schizophrénie constitutive. Après s’être emparé de la machine socialiste au Congrès d’Épinay, en juin 1971, François Mitterrand ménagea en virtuose la chèvre et le chou, disant oui tout à la fois à la réforme et à la révolution, au modernisme et au maximalisme idéologique : le sphinx des conciliabules n’eut ainsi aucun mal à fédérer les chefferies des divers courants. Tacticien et illusionniste sans égal, il jouait sur les mots et réconciliait l’inconciliable dans des formules subtiles, souples et ambiguës.

L’enfant de Jarnac avait compris que Mai 68 consacrait symboliquement une nouvelle anthropologie politique, certes excitante mais dangereusement dichotomique, et même schizophrène. L’effervescence intellectuelle qui alimentait la galaxie idéologique contestataire s’articulait en dernier ressort autour d’un ambitieux projet visant à pacifier les tensions fracturant la critique anticapitaliste. Comme l’ont finement expliqué Boltanski et Chiapello dans Le nouvel esprit du capitalisme, la contestation de la logique d’accumulation du capital, mise au monde et entretenue par une indignation irrépressible – s’abreuvant à une anthropologie et à un spiritualisme humanistes protéiformes -, s’exprime et se déploie à travers quatre types de critiques, judicieusement qualifiées d’artistes ou de sociales. Celles-ci dénoncent successivement dans le capitalisme une source de désenchantement du monde ainsi que d’inauthenticité des êtres et des choses, une dynamique d’oppression qui réduit à néant l’autonomie, l’indépendance et la créativité de la personne humaine, une matrice d’inégalités et de misère, et enfin une école d’égoïsme et d’opportunisme, destructrice des liens sociaux et des solidarités communautaires.

La passion égalitariste anime le socialisme depuis le séisme mitterrandien parce que les apparatchiks et leur prince, tout en lui empruntant largement son vocabulaire, ont sacrifié sans ménagement la critique artiste, essentiellement libertaire, à la critique sociale, guettée par des dérives holistes, c’est-à-dire égalitariste. Ce qui aurait pu se révéler l’une des aventures politiques les plus ambitieuses de notre histoire nationale, allait en devenir la plus grande imposture, burlesque et navrante. Les socialistes ont prétendu tracer une troisième voie préservant la nation des impasses du collectivisme et transcendant les limites de la social-démocratie. Au monstre froid, ils diront substituer l’État de droit, garant de l’autonomie et de l’indépendance individuelles contre les empiètements abusifs de toutes les formes de pouvoir, maître d’œuvre d’une politique économique et sociale réductrice des inégalités injustifiées et injustifiables. En réalité, sous l’égide de leur monarque, ils ont organisé la victoire de l’égoïsme consumériste le plus trivial, consciemment, en hommes de droite avertis, chantres de la politique gestionnaire, des intérêts privés et du pouvoir technocratique…

La concurrence exacerbée, écrivait Christopher Lasch, suppose chez l’individu une solide composante narcissique. L’égoïsme effréné d’un certain gauchisme fabrique à satiété des êtres adaptés à ce nouveau type de relations sociales qu’exige le développement des juteux marchés de l’hédonisme thérapeutique, appelés par le solipsisme narcotique : du software ludique au fitness, en passant par le bouddhisme light et la chirurgie esthétique, l’essentiel est affaire de rentabilité, d’abrutissement et de peur, et non d’épanouissement égotiste. A partir des années soixante, le modèle capitaliste s’est discrètement et progressivement métamorphosé. C’est une grave méprise de hausser la forme dixneuviémiste du libéralisme au rang d’essence immuable du capitalisme. L’évolution du Parti Socialiste témoigne de manière éclatante qu’il s’est débarrassé des entraves du passé, et qu’en toute logique, rien n’est plus naturel que de le voir aisément concurrencer les formations adverses, et passer pour un sain gestionnaire. Les anciens trotskystes, et autres révolutionnaires maos, posent en grognards respectés d’un passé révolu qu’il s’agissait d’enterrer silencieusement, afin que d’étranges héritiers de Jaurès s’achètent une conduite d’apologistes du marché. La droite, empêtrée dans ses contradictions, se ridiculise à vouloir ranimer des cadavres pendant que la fausse gauche excelle au jeu des masques et du simulacre.

A lire aussi

–Le clivage Droite/gauche : une ligne de front au cœur de la vie politique hexagonale (1)

–Le clivage droite/gauche : le masque de l’éternel combat (2)

–Le clivage droite/gauche : la gauche en gestation ou la longue marche de l’individu (3)

–De l’Imperator au féodal en passant par le Christ : la naissance de l’individu ou l’aurore de la gauche républicaine (4)

–L’affranchi couronné : quand la gauche grandissait à l’intérieur de la monarchie (5)

–La gauche et la droite : chronique révolutionnaire d’un accouchement (6)

–Un professeur de souveraineté nommé Bonaparte : à gauche ou à droite ? (7)

–L’homme de droite ou le salaire de la peur ? (8)

La gauche sur des champs de ruines… (9)